마당을 걸었는데 아랫집 지붕…600가구가 실핏줄처럼

칠채 윈난 인문풍광 ②성자고촌

위난성 루시의 성자고촌 입구. |

저마다 환경에 맞는 집을 짓고 산다. 드넓은 중국은 건축 양식도 참 다양하다. 책 한 권은 충분히 나올 만큼 역사문화적 가치도 뛰어나다. 기행 첫 편에서 소개한 동굴 집인 야오둥(窑洞), 세계문화유산으로 유명한 투러우(土楼), 베이징을 비롯한 북방에서 흔한 쓰허위엔(四合院), 습기 많은 남방의 댜오쟈오러우(吊脚楼)는 전통 가옥 중에서 꽤 유명한 편이다. 지역의 특색이 잘 드러나고 개성이 강한 가옥은 바이주(白酒) 종류만큼 많다고 해도 과언이 아니다. 나름대로 가장 최적화된 가옥의 전통을 이어온 소수민족은 또 얼마나 많은가?

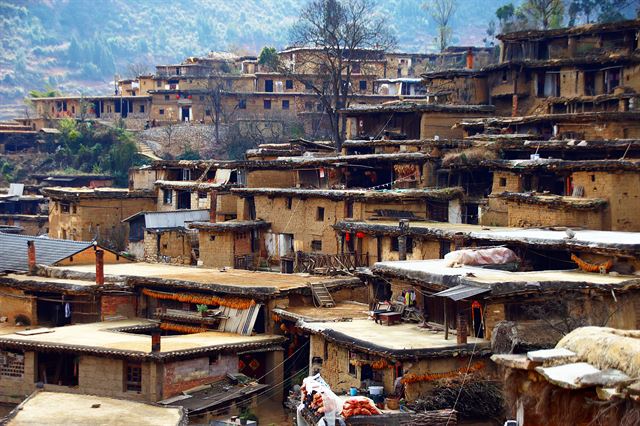

흙으로 반듯하게 빚은 벽돌로 집을 짓고 마당이 아랫집 지붕이 되는 마을이 있다. 집마다 위아래로 한 몸이다. 온 마을이 서로 실과 바늘처럼 연결돼 살아 왔다. 이런 가옥을 토장방(土掌房)이라 부른다. 루시(泸西)에 있는 이족(彝族) 마을 성자고촌(城子古村)으로 떠난다. 쿤밍에서 동남쪽으로 3시간 30분이면 도착한다.

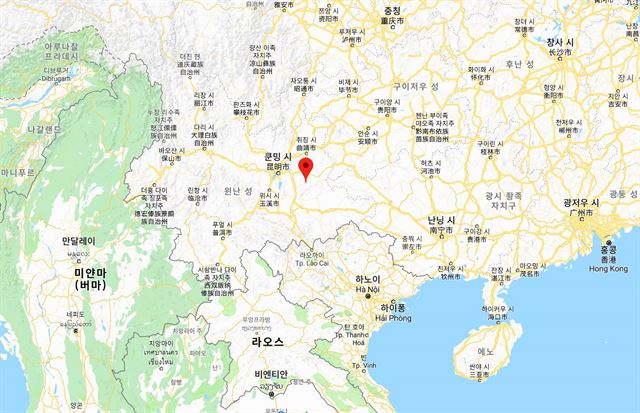

루시 성자고촌의 대략 위치. 구글 맵 캡처. |

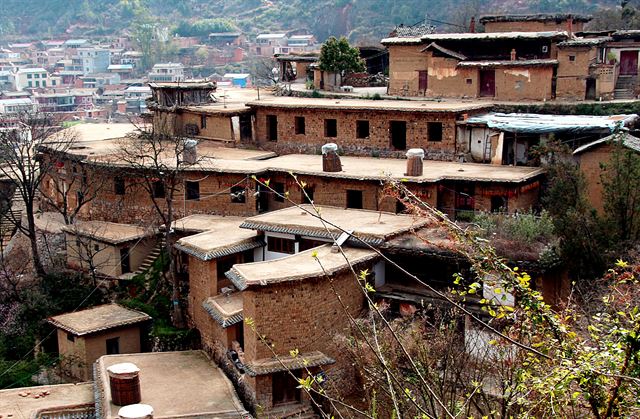

고속도로를 빠져나와 15km를 더 가면 마을 초입이다. 봉긋한 다리를 지나니 마을이 한눈에 펼쳐진다. 빠르게 흐르는 수로가 있고 유채의 바다도 연출하고 있다. 2월에 가면 가장 풍성한 유채의 향연을 만끽할 수 있다. 연두색과 노란색이 서로 시샘하듯 피어난 들판과 멀리 이족 마을의 가옥이 잘 어울린다. 멀리서 봐도 장관이다. 신비로운 비봉산 능선을 따라 층층이 쌓은 집들이 모두 600여 가구다. 빈틈없이 통째로 다닥다닥 붙었다. 배산임수를 생각하고 거주를 했다고 한다. 마을 앞을 흐르는 하천은 유난히 반짝인다. 집을 짓는 데 여전히 흙으로 만든 벽돌을 사용하고 있다. 네모 반듯하게 찍어낸 벽돌을 말리고 있는 듯하다.

토장방을 짓는데 사용되는 흙 벽돌 |

무심하거나 여유롭거나, 성자고촌의 고양이. |

석판이 놓인 골목은 평탄하고 토담은 따뜻하다. 마을로 들어서자마자 문지방에 걸터앉은 고양이와 마주친다. 고양이나 강아지도 만사 복잡하지 않은 마을일수록 온순하다. 마을에서 본 말이나 소도 외부인에게 무심한 표정이다. 약간 가파른 비탈을 따라 오른다. 외부인에게 개방한 고촌, 누구에게나 대문이 열려 있다. 마당으로 들어서면 환영하는 눈빛과 목청이 쾌활하다. 안방까지 열어줄 태세다. 지붕도 얕아 부담 없이 올라갈 수 있다. 흙으로 단단하게 쌓아 마구 뛰어도 층간 소음은 전혀 없을 듯하다.

토장방 지붕 위의 포곡창 |

토장방 지붕 위에서 옥수수 탈곡하는 가족 |

아랫집의 지붕, 곧 마당은 곡물을 다듬거나 휴식을 하는 공간이다. 지붕(또는 마당)에는 옥수수를 말리는 포곡창(苞谷仓)이 많다. 얇은 대나무를 엮어 만들었는데 비가 와도 젖지 않도록 덮개도 있다. 완전히 말린 옥수수를 탈곡하고 정돈하는 가족이 있다. 한 노인이 커다란 곰방대로 담배 연기를 내뿜고 있다. 20여년 전부터 독특한 모양의 포곡창과 토장방의 앙상블이 사진작가를 중심으로 서서히 알려지기 시작했다.

어느 인터넷매체는 중국 전역의 마을 중에서 ‘가장 인상적인 촌락 25곳’에 넣기도 했다. 2003년에 성급 역사문화명촌이 됐으며 ‘아시아를 대표하는 민속문화 촬영의 고향’이라 추켜세운다. 중국 최초의 여행전문 월간지 ‘여유(旅游)’에도 소개됐다. 2010년 10월호에서 양융밍 작가는 자기국(自杞國, 1100~1260)의 역사유적지라고 주장했다. 남송시대에 160년이나 윈난 동부와 구이저우 서남부 일대를 통치하던 이족의 왕조였다. 13세기 중엽 몽골의 침입으로 역사에서 사라졌다. 원나라를 세운 쿠빌라이는 정말 대단했다. 송나라를 멸망시키더니 이름도 잘 알려지지 않은 자기국과 윈난의 전통적인 강국인 대리국, 티베트까지 완전 정복했으니 말이다.

층층이 연결된 성자고촌의 토장방. |

토사 관청에서 도관으로 변한 영위사 내부 |

가장 높은 지점에 영위사(灵威寺)가 자리 잡고 있다. 15세기 중반 명나라 시대 이족 토사(土司)인 앙귀(昻貴)의 관청이었다. 중원 왕조는 변방의 소수민족을 대리 통치하기 위해 토사를 내세웠다. 소수민족의 족장이나 유지가 세습한다. 앙귀는 폭군이었고 가렴주구가 심했는지 명나라 군대가 토벌을 단행했다고 기록하고 있다. 앙귀는 자살하고 관청은 폐쇄됐다. 주민들은 민간신앙이 짙은 도교 사원인 영위사를 지었다. 입구에 ‘성자명인(城子名人)’이란 이름을 붙이고 앙귀의 조각상을 세웠다.

명나라와 청나라는 변방 지역의 토사를 폐지하고 임기제 관리인 유관(流官)을 파견했다. 이를 개토귀류(改土歸流)라고 한다. 소수민족에 대한 수탈과 중앙집권제를 강화하기 위한 방편이다. ‘흉악한 토사’인 앙귀를 곧이곧대로 믿기 어려운 대목이기도 하다. 토사는 가끔 희생양이 되기도 한다. 개토귀류 정책이 강화된 청나라 시대에 이르면 소수민족의 민란이 폭증한다. 토사의 가렴주구가 유관의 수탈보다 악랄할 리가 없다. 청나라 시대에 이르러 중원의 상인을 비롯해 한족이 서서히 마을에 유입되면서 건축 양식에도 변화가 생긴다. 한족 문화와의 융합이다.

영위사에서 본 토장방 24칸 방. |

토장방 24칸 방 지붕에 구멍이 뚫려 있다. |

지붕이 뚫린 24칸 방 중 한 집. |

건너편 비탈을 바라보니 토장방의 연결이 한꺼번에 잘 보인다. 24칸 방 표지를 따라 들어간다. 처음 성자고촌에 마을이 형성된 것은 약 500년 전 명나라 시대다. 24개 방이 연이어 있는 집은 청나라 옹정 8년(1729)에 건축됐다. 스물네 가구가 모여 나란하게 땅을 고르고 함께 집을 지었다. 토장방도 세월이 흐르며 지붕을 뚫고 화분을 놓을 정도의 공간을 배치한다. 공중 베란다인 셈이다. 비가 바로 마당으로 들이치지 않도록 하면서도 햇살 조명을 안으로 끌어들이는 지혜다. 지붕이 뚫리니 아랫집이 훤히 보이는 공동체다.

‘자매장’ 전설이 있는 장군제 담장. |

장군제 입구의 이덕괴 조각상. |

산비탈을 내려가면 돌로 쌓은 높은 담장이 나타난다. 청나라 후기 ‘바투루’(巴图鲁, 영웅이란 뜻의 만주족 칭호)를 하사 받은 이덕괴 장군의 저택이다. 담장에 전설이 하나 적혀 있다. 금의환향한 장군이 저택을 짓고 뒷담을 세우는데, 비탈지고 토질이 약해 난감한 상황에 빠졌다. 해결 방안을 찾지 못하자 방을 붙이고 도움을 요청했다. 이때 아가씨 둘이 나타나 ‘3일 안에 완공하지 못하면 평생 하녀가 되겠다’고 공언했다. 사람들은 모두 믿지 않았지만 3일째 아침이 되자 가지런하고 튼튼한 돌담이 생겨났다. 자매가 홀연히 사라지고 난 후부터 ‘자매장(姊妹墙)’이라 불렀다.

토장방과 쓰허위엔의 융합으로 만든 장군제. |

장군제에서 본 천정과 하늘. |

장군제 지붕에서 본 태극 문양의 섬. |

하천 위 붉은 신작로. |

장군제는 토장방(이족)과 쓰허위엔(한족) 양식이 섞였다. 본채인 정방(正房) 3층, 곁채인 상방(厢房) 2층 가옥이다. 대문의 두공과 하늘이 넓은 천정도 전형적인 한족 문화다. 나무 계단을 따라 지붕으로 올라가니 마을 전체가 보인다. 층층이 연결된 토장방이 또렷하다. 하천을 따라 붉은빛이 감도는 신작로로 시선을 옮긴다. 새로 만든 듯한데 어디서 가져온 흙인지 참 예쁘다. 차 바퀴가 지난 두 줄 자국이 구색을 갖춘 길이다. 봉긋한 다리를 향해 때맞춰 걸어가는 주민까지 있으니 딱 좋은 그림이다. 하천 위에 태극 문양으로 만든 섬이 보인다. 풍수지리 관념으로 마을이 배치됐다는 소개가 그냥 하는 소리가 아니다.

성자제일가 식당 입구. |

성자제일가 식당 안 이족 복장. |

성자제일가(城子第一家)라는 식당이 있다. 안으로 들어가 계단을 오르고 지붕으로 연결된 통로로 나간다. 다시 넓은 지붕이다. 옥수수와 고추가 걸린 식당 안에는 이족 전통 복장이 펼쳐져 있다. 남방 소수민족 전통 복장은 민족마다 다르다. 같은 민족이라 해도 동네마다 약간씩 다른 편이다. 그래도 은장식과 자수 문양으로 화려하다는 공통점이 있다.

식당 마당에 작은 공만한 메주를 말리고 있다. 콩을 발효시킨 두시(豆豉)다. 사마천의 ‘사기'에도 등장하는 식품이니 이 동네에만 있는 메주는 아니다. 루시의 두시는 농가마다 전통적인 방법으로 발효해 생필품으로 보관한다. 좋은 콩을 주 재료로 가루를 낸 생강, 딸기, 팔각, 산초, 참깨 등을 순서에 맞게 버무린다. 아마도 재료의 양과 질이 맛을 결정할 듯하다. 조미료를 넣지 말아야 재료의 오묘하고 신선함을 맛볼 수 있다. 발효되면 약간 흑갈색으로 변하는데 우리의 메주처럼 점점 딱딱해진다. 편으로 썰어서 기름에 튀겨 먹어도 되고, 고기나 생선과 함께 요리해서 먹는다. ‘두시 한 그릇에 쌀밥 한 그릇’이면 산해진미가 따로 없다고 하니 갑자기 입맛이 돈다.

성자제일가 지붕에서 건조 중인 메주 ‘두시’. |

성자제일가 지붕에서 본 아래 집 모습 |

성자제일가 옆집의 할아버지와 할머니. |

마당 끝에 서면 아래 집이 환하게 보인다. ‘하늘도 알고’ 있으니 가릴 마음 없다는 듯 터놓고 산다. 화분이 가득한 옆집 할아버지와 할머니가 바가지로 물을 나누고 있다. 태어나면서부터 공동체였기에 구분 없이 함께 사는 마을이다. 마을을 나오는데 물소 한 마리가 다시 찾아오라는 듯 맑은 눈망울로 바라본다. 고촌은 사계절 좋다. 며칠 묵으면 더 깊게 속내를 체험할 수 있으련만. 여행처럼 다니지만 언제나 발품 기행은 일정이 빠듯하다.

성자고촌의 물소. |

성자고촌의 안내판. |

마을 앞 담벼락 안내판 옆을 지난다. 칠판에 스스로 ‘자(自)’가 다섯 글자나 쓰여 있다. 옛 조상의 나라 자기국과 관련이 있나. 아무리 생각해봐도 상관이 없어 보인다. 아래에 조금 흐릿하게 적힌 글자를 보니 자신, 자율, 자강, 자애, 자존이다. 500년을 이어온 공동체 마을과 왠지 어울리지 않아 보인다. ‘자신부터 자존까지’ 걱정할 정도로 세태가 변했다는 말인가? 마을이 바로 서기를 바라는 마음일까? 떠나는 마당에 약간의 트집을 잡고 싶었는지도 모른다. 아이들이 그렸을 낙서를 보면서 그저 웃어 본다.

최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr