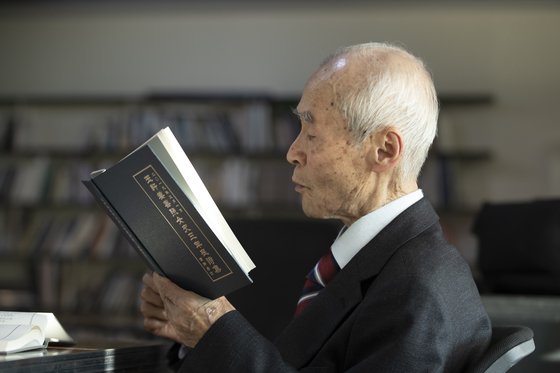

"같은 날 죽자더니..." 아내 그리며 한시 쓰는 94세 남편

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

풍류스런 정회와 시다운 생각은 사라졌다

가인은 저세상 가고 늙은 홀아비는 병들고

한결같은 독수공방 스며드는 상념이 많다

(잠을 못 이뤄 한 수 짓다)

70년 동안 인연을 함께한 부부가 있다. 3년 전 아내는 지병으로 먼저 세상을 떠났고, 홀로 남은 남편은 아내가 그리워질 때마다 한시를 한 수 한 수 지었다. 그 시편을 묶어 책을 냈다. 『옥헌강선조여사삼년상시집』(도서출판 무공·비매품)이다.

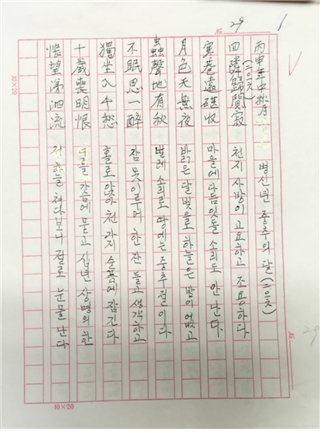

정충석옹이 써내려간 한시. 200자 원고지에 적는다. [사진 무공] |

올해 아흔넷의 정충석옹이다. 14일 서울 서소문로 중앙일보에서 만난 정옹은 자신이 쓴 한시를 읊으며 직접 의미를 설명했다. 고령임에도 시를 읊어내려 가는 목소리에는 기백과 울림이 있었다. 그는 "아내 강선조(1928~2017) 여사가 생각날 때마다 쓴 한시 약 50편을 모은 것"이라며 "아내의 삼년상을 끝낸 기념으로 책을 내게 됐다"고 말했다.

두 사람은 아내가 19살, 정충석 옹이 22살이던 1947년 경남 함양에서 부부의 연을 맺었다. 고향에 계신 어른들이 맺어준 사이였다. 부인의 얼굴을 처음 본 것도 결혼하는 날이었다. 정옹은 당시를 회상하며 "그때는 아무런 생각이 없이 어른들이 정해준 일이니 따라야 한다고 생각했다. 첫눈에 반했다거나 이런 감정은 없었다"고 했다.

아내 역시 첫눈에 남편이 마음에 쏙 들지는 않았었나 보다. 훗날 아내는 지인들에게 "처음 남편을 보고는 앞으로 살날에 대한 걱정이 컸다. 남편이 키가 작고 왜소한데 저렇게 약해 보이는 사람과 어떻게 평생 살아가나 싶었다"는 이야기를 자주 했다고 한다.

처음 걱정과 달리 하루 이틀 세월을 함께하며 두 사람은 단단한 사이가 됐다. 정옹은 "처음 결혼했을 때는 몰랐는데 살다 보니 어느 순간 아내가 나의 하나뿐인 동반자라는 생각이 들었다. 세상에 믿을 사람이 이 사람밖에 없다고 여겨졌다"고 설명했다.

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이런 속마음과 달리 남편은 일평생 다정한 말 한마디 건네지 못하는 무뚝뚝한 사람이었다. 길을 함께 걸을 때도 나란히 걸어본 적이 없다고 한다. 남편이 앞서서 빠르게 걸으면 항상 부인이 뒤를 따르는 식이었다. 정옹은 "나는 전형적인 경상도 남자였다. 요즘 애들처럼 겉으로 애정을 표현하는 것은 상상도 할 수 없는 일이었다"고 말했다.

집안일도 모두 아내의 몫이었다. 결혼 직후 남편은 서울대 사범대 생물교육학과에 진학하기 위해 집을 떠났다. 대학교에 다니던 중 6·25가 일어났고 남편은 참전용사로 싸웠다. 그는 당시 공로를 인정받아 국가유공자 표창도 받았다. 하지만 이런 시간이 아내에겐 모두 눈물 젖은 기억일 뿐이다.

종전 이후 고향에 돌아오긴 했지만, 남편은 집안일에 전혀 신경을 쓰지 않았다. 정옹은 평생 농협에서 일했는데, 월급을 받으면 봉투를 방바닥에 던져 놓고는 집안일은 거들떠보지도 않았다. 남자는 당연히 그래야 한다고 생각했다. 초등학교 교사로 일했던 아내는 집안일까지 도맡으며 5남매를 훌륭하게 키워냈다. 지난날을 회상하며 정옹은 "아내가 참 고생이 많았다. 좀 더 잘해줘야 했는데…"라며 말끝을 흐렸다.

아내의 납골당을 찾은 정충석옹이 울음을 참고 있다 [사진 무공] |

너무나 당연했던 아내의 소중함을 깨달은 건 어리석게도 아내가 세상을 떠난 뒤였다. 외출했다가 저녁에 어두컴컴한 빈집에 들어오면 아내의 부재가 더욱 크게 느껴졌다. 자식들이 있다고는 해도 아내의 빈자리를 대신할 수는 없었다. 아내에 대한 그리움이 사무칠 때마다 정옹은 홀로 한시를 지으며 적적함을 달랬다.

앞산에 오른 초승달은 눈썹 같디 가늘고

한 조각의 봄철 구름이 긴 띠를 이뤘다

산새들은 서로 끼고 찬 밤을 견뎌내는데

고인은 먼 하늘 끝에서 어찌 홀로 새우나

(봄밤에 고인을 회상하다)

한시는 그가 외로움을 견뎌낼 수 있는 버팀목이 됐다. 매일매일 한시를 짓는다는 그는 "평생 살면서 만수를 짓는 것이 나의 목표인데, 그러기 위해서는 대충 계산해보았더니 120살까지 살아야 한다는 셈이 나오더라"며 웃음을 지어 보였다.

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

시집의 마지막에는 '또(又)'라는 한시도 실려 있다. 시에는 '고개 숙여 말없이 하나님께 기도드리나니 / 쉬 또 만나 이승에서 못다 한 정 보충하리다'라는 구절이 나온다. 정충석옹은 "나는 국가유공자라서 죽으면 현충원에 묻히는데, 아내와 같이 합장할 예정이다. 그때 아내와 다시 만나게 되는데 보고픈 마음이 크다"고 말했다.

오는 21일은 부부의 날. 정옹에게 마지막 질문을 했다. 아내를 다시 만나면 하고픈 말이 있을지 궁금했다. 그는 "한날한시에 같이 죽자고 약속했는데 왜 먼저 갔는지 묻고 싶다"고 했다. 이어 "더는 바라는 것 없을 만큼 나에게 잘해줘서 고맙다. 살면서 고생 참 많이 했다는 말을 하고 싶다"고 덧붙였다. 아내를 다시 만나도 애정 표현은 어려울 것 같으냐고 다시 물었다. 대답은 짧고 단호했다. "아니다. 지금은 다를 것 같다." 그의 눈가에 애틋한 회한이 스쳐 지나갔다.

정아람 기자 aa@joongang.co.kr

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지