국보 수천년전 비밀 밝힌다···그뒤엔 17억짜리 의료CT 쥔 그녀

'알바'로 시작, 30년간 국립박물관 근무

보존과학 연구지평 넓혀온 유혜선 부장

"의료장비 발달 따라 문화재 보존 첨단화"

유물 67점 전시 '빛의 과학' 온라인 공개

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“문화재엔 장인의 혼과 역사적 맥락도 있지만, 기본 재료는 물질이죠. 사람이 건강을 유지하려면 검진하고 운동해야 하듯, 유물도 물질적 특성을 알아야 오래 보존해 후손에 물려줄 수 있어요.”

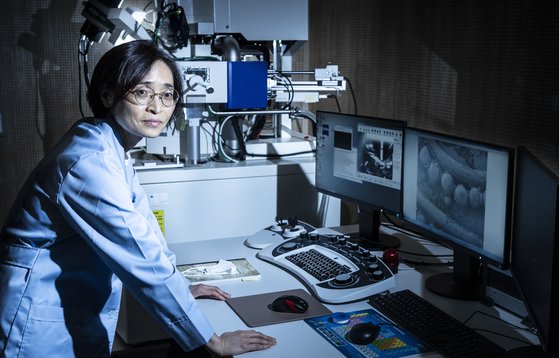

흡사 과학연구실 혹은 병원 진료실을 연상케 하는 분석실에서 만난 국립중앙박물관 유혜선(52) 보존과학부장의 말이다. 가운을 입고 의료장갑까지 끼니 금방이라도 문화재를 수술대에 올릴 듯한 기세다. PC 화면엔 수백배로 확대한 금제 허리띠고리 표면 사진이 보였다. 1916년 평양 석암리 9호분에서 출토된 낙랑시대(1세기)의 금제 허리띠고리(길이 9.4㎝, 너비 6.4㎝)다. 꿈틀대는 용의 생김새도 놀라운데 확대화면엔 1㎜도 안 되는 금 알갱이 장식들이 또렷했다.

“현미경 분석으로 금 알갱이의 접합 방식을 알아냈을 뿐더러 예전에 붙어있다 사라진 보석의 흔적까지 확인했다”고 유 부장이 설명했다.

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

보이지 않는 빛으로 수천년전 비밀 밝혀

국보 89호 금제 허리띠고리는 이번 특별전 ‘빛의 과학, 문화재의 비밀을 밝히다’에 전시되는 유물 중 하나다. 전시엔 국보‧보물 10점을 포함해 57건 67점이 선보인다. 애초 지난달 25일부터 관객을 맞을 예정이었지만 코로나19로 인해 온라인으로 먼저 선보이고 있다.

일반적으로 전시를 담당하는 미술부나 고고역사부가 아니라 보존과학부가 특별전을 주도한 건 이번이 두 번째. 앞서 박물관 내 보존과학연구 출범 40주년을 기념해 2016년 ‘보존과학, 우리 문화재를 지키다’가 열렸다. 당시 연구관으로서 기획에 참여했던 유 부장은 이번 전시를 이끌면서 보존과학 중에서도 빛의 쓰임에 집중하기로 했다.

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“보이는 빛의 차원에선 유물의 색깔이 의미 있지만 보존과학에선 보이지 않는 빛, 즉 엑스선‧적외선‧자외선 같은 게 유용해요. 육안으로 보이지 않는 유물의 비밀을 알려주죠. 특히 2017년 고가의 CT(컴퓨터 단층촬영)가 도입된 후 3차원 분석이 가능해져 이번 전시에 그같은 성과를 반영했답니다.”

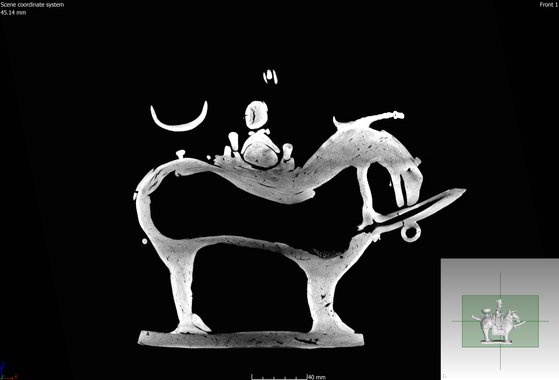

유 부장이 수년간 숙원사업으로 밀어붙여 따냈다는 이 17억원짜리 CT는 유물을 해체하지 않고도 입체적인 분석을 가능케 한다. 국보 91호 ‘기마인물형토기’ 분석이 대표적이다. 신라시대(6세기)의 대표 유물인 이 토기 인물상은 말 탄 사람을 형상화한 장식용 조각처럼 보이지만 CT 결과 주전자로서의 쓰임새가 확인됐다. 인물 뒤에 위치한 깔대기 모양의 구멍 안에 물이나 술을 넣고 다시 말 가슴에 있는 대롱을 통해 물을 따르는 구조가 파악된 덕분이다. 말 내부의 체적 계측 결과 용량은 240cc 정도로 파악됐다.

━

신라 토기 인물상 CT 찍어 주전자 용도 확인

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

“문화재 보존과학도 의료장비 발달을 따라 갑니다. X레이로 못 찾은 암세포를 CT로 발견하듯, 문화재도 3차원 분석으로 건강 상태를 볼 수 있게 된 거죠. 이번에 국보 78호 금동반가사유상을 처음으로 CT 검진했는데 이 결과들이 향후 보존‧복원에 귀한 정보가 될 겁니다.”

보존과학은 서양에서도 20세기 들어서 활성화된 통섭 분야에 속한다. 한국에선 1960년대 경주 불국사 석굴암 보존처리 문제가 대두되면서 문화재 보존을 위한 과학적 연구가 활발해졌다. 특히 70년대 무령왕릉, 천마총 등 대규모 고분발굴이 이뤄지면서 전문인력 필요성이 제기됐다. 대만·일본 등에서 토・자기 보존과 금속문화재 보존의 선진 기술을 배워온 이들을 주축으로 1976년 보존기술실이 출범했다. 당시만 해도 확대경과 핀셋 정도가 장비의 전부였다고 한다.

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

대학에서 화학을 전공한 유 부장이 국립중앙박물관과 인연을 맺은 건 학부 4학년 때인 1990년 11월. 화학 분석할 아르바이트생을 모집한다기에 당시 중앙청(정부종합청사) 5층에 위치해 있던 박물관 사무실에 갔더니 전시 준비 중인 유물이 한쪽에 쌓여있더란다.

“유물이 그런 보존처리를 거치는지 몰라서 너무 신기했다. 실험실 분위기도 비슷하고 역사에도 관심이 많아 이듬해 졸업하고 취직했다.” 당시만 해도 박물관에 X레이 장비를 다룰 적법한 자격증 소지자가 없어 그가 취직 후 자격증을 따서 활용했다고 한다.

━

쌍영총 고분벽화 분석해 일본에 전승 입증

화학 전공자로서 특기를 발휘한 것은 유기물 분석이다. 무기물에 비해 유기물은 변성‧유실이 불가피하기에 약간의 흔적도 엄청난 실마리가 될 수 있다. 그가 손꼽는 성과로는 경주 황남동 출토 유개합(6~7세기)의 내부 잔류물이 음식 찌꺼기가 아니라 ‘황칠’ 자국임을 밝힌 것이다. 전통 도료로서 문헌으로만 전해지던 황칠이 이렇게 유구한 활용 역사를 드러냈다.

2005년엔 고구려 쌍영총 벽화 밑층을 분석한 결과 벽체에 석회를 바른 뒤 연백을 바르고 채색한 것이 확인됐다. 이 같은 기법은 일본 나라 현 다카마쓰즈카 고분벽화 안료에서도 확인된 바 고구려 제작기술이 일본에도 영향을 줬음을 추정할 수 있다. 이번 전시회엔 박물관이 소장한 쌍영총 벽화 중 가장 큰 파편(길이 168.7㎝, 넓이 182.7㎝)이 보존처리를 거쳐 선보인다.

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

━

국보 78·83호 반가사유상 동시에 전시

이번 전시에서 또하나 눈여겨 볼 것은 각각 국보 78호와 83호인 금동반가사유상을 한번에 볼 수 있단 점. 삼국시대 불상을 대표하는 두 문화재는 상설전시관의 전용 공간에 6개월~1년 단위로 교체 전시되는 게 관례다. 상설전시관에 83호가 전시된 상태에서 78호가 특별전에 나들이함으로써 관람객은 이례적으로 두 불상을 차례로 만날 수 있다.

유 부장은 “현재 CT실의 최대 수용 크기가 78호라서 좀 더 큰 83호 불상은 부분 검진을 해야하는 실정”이라면서 “2024년 문화유산과학센터가 완공되면 제대로 할 수 있을 것”이라고 했다. 센터가 문을 열면 전문화·체계화를 통해 더 많은 문화재를 신속히 보존처리 할 거란 기대도 크다. 현재 박물관의 1년 간 보존처리 실적은 약 1000점으로 수장고의 41만점을 순서대로 하기에 턱없이 부족하다.

강혜란 기자 theother@joongang.co.kr

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지