"장사익 찍으니 희로애락 찍히더라" 71세 친구의 특별한 사진

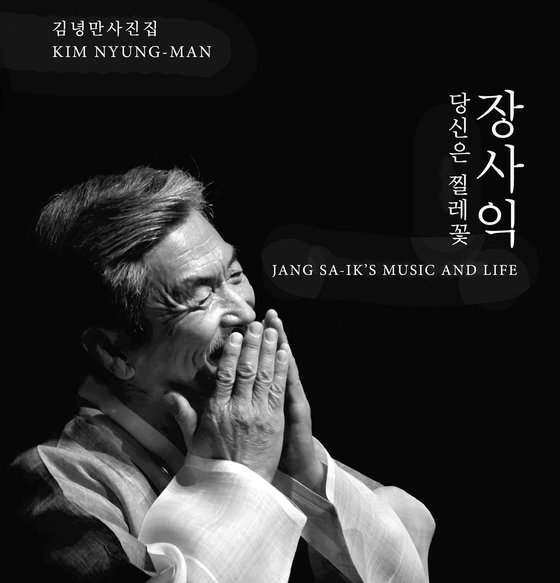

김녕만 사진집 『장사익, 당신은 찔레꽃』

장사익과 함께한 15년 기록 230컷

7일부터 경인미술관서 전시도 열어

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

발목을 덮은 한복 바지를 반듯이 접어 끈으로 동여매는 손이 결연하다. 다음 사진엔 단정하게 맨 두루마기 옷고름 위에 살포시 얹은 두 손만 보인다. 두 장의 흑백 사진엔 발과 두 손밖에 보이지 않는데, 중요한 일을 앞둔 사람의 마음이 고스란히 찍혔다. 공연을 준비하는 소리꾼 장사익(71)의 모습이다.

다큐멘터리 사진가 김녕만(71)이 소리꾼 장사익의 음악과 삶을 15년 동안 기록한 사진집 『장사익, 당신은 찔레꽃』(도서출판 윤진)을 냈다. 화려한 조명을 받으며 노래하는 모습만 담은 게 아니다. 무대 아래서 꾸밈없이 사람들과 어울려 울고 웃는 장사익의 모습을 담은 사진 230컷으로 한 편의 서사시를 엮어냈고, 이번 책 출간을 기념하며 7일부터 13일까지 서울 인사동 경인미술관 제5전시실에서 전시도 연다.

피사체가 다른 사람이 아니라 장사익이라서 그럴까. 아니면 촬영 의뢰인과 작가로 만난 사이가 아니라서일까. 사진집엔 50대 중반에 만나 '절친'이 된 두 사람이 서로 진심으로 아끼며 오랜 시간을 함께 보냈기에 나올 수 있는 장면이 그득 담겼다.

2008년 서울 세종문화회관에서 열린 안숙선(71)과의 특별 콘서트 공연 사진이 우리 대중음악사에 남을 한 컷의 명장면이라면, 2012년 캐나다 토론토로 공연 간 장사익이 숙소 거실 바닥에 앉아 공연을 앞두고 두루마기를 다림질하는 모습은 인간 장사익의 모습을 그대로 드러내 주는 장면이다.

━

사람들 곁에서 노래하고 위로하고

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

이 사진집엔 가슴을 뭉클하게 하는 사진들이 유독 많다. 2013년 장사익이 지인의 병문안을 가서 환자의 손을 꼭 잡고 노래하는 장면도 그중 하나다. 김녕만 작가는 "둘이 함께 있다가 우연히 지인의 어머니가 위독하다는 소식을 들었다. 가서 같이 인사드려야겠다며 그 길로 찾아갔는데, 그가 환자의 귀에 대고 '저 장사익이유. '봄날은 간다' 좋아하시니 제가 노래 불러 드릴게유···'하더니 작은 목소리로 노래를 불렀다"고 전했다.

보는 이의 눈시울을 덥히는 또 다른 사진도 있다. 2017년 암으로 투병하던 동생의 죽음을 앞두고 장사익이 동생의 집에서 연 작은 음악회 사진이다. 동생을 위해 장사익이 준비한 마지막 선물이 노래였다. 장사익이 동생과 친하게 지낸 친척과 지인들을 모두 초대해 이별 인사를 나눌 기회를 만든 것. 이날 1시간 반의 공연을 마무리하며 장사익이 마지막 곡으로 '나 그대에게 모두 드리리'를 부르자, 사람들은 모두 뒤돌아 동생을 바라보며 합창했다. 동생은 이 음악회 이후 보름 만에 하늘나라로 떠났다.

━

동생은 웃고, 그는 울었다

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

보름 후 장사익은 동생의 장례식장에서 눈물을 삼키며 노래를 불렀다. 장사익이 "동생은 웃고, 나는 울고"라고 말한 이 순간도 한장의 사진으로 남았다. 김 작가는 "그는 동생을 가리켜 늘 '형 같은 아우'라고 했다. 동생 영정 앞에서 노래하던 그의 얼굴에 사랑하던 동생을 잃은 슬픔이 절절했다"고 말했다.

장사익은 "찬바람이 불던 4월의 그 날을 아직도 잊을 수 없다"면서 "노래라는 것은 TV 나 공연 무대에서만 부르는 게 아니다. 삶 한가운데서 부르는 게 노래"라고 말했다. 이어 "사람들이 기쁠 때나 슬플 때나 노래로 축하하고 달래줄 수 있어 감사하다"며 "친구가 찍어준 사진을 보니 오히려 내 곁을 지켜준 사람들이 많았음을 실감했다. 그러니 이보다 더 좋은 인생이 있겠느냐"고 반문했다.

━

오십대 중반에 만나 친구가 되었다

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

장사익과 김녕만은 동갑내기다. 두 사람은 2004년 각각 공연과 전시를 위해 찾은 광주에서 처음 만났다. 둘 다 오십 넘은 나이였고, 고향도 각각 충남 광천과 전북 고창으로 달랐지만 서로 '형'이라 부르며 친구가 됐다. 어느 날 장사익이 불쑥 전화해서 "지금 뭐혀? 빨리 우리 집에 와봐. 인왕산 벚꽃이 아주 기맥혀"하면, 그는 횡하니 친구 집으로 달려가는 사이가 됐다.

김 작가는 "지난 30년 동안 대통령부터 서민들까지 숱한 사람을 만나 촬영했지만 카메라 앞에서 장사익 친구처럼 순수한 사람은 처음이었다"고 했다. "카메라 앞에서나, 뒤에서나 늘 한결같은 친구(장사익)의 모습에 매료됐다"면서 "완벽한 외모를 갖춘 배우보다 (장사익이) 더 포토제닉했다. 15년간 그를 계속 촬영하게 한 힘은 순전히 그의 인간적인, 너무나 인간적인 모습 때문이었다"고 강조했다.

"그는 정말 할머니들을 즐겁게 하는 사람이다. 폼 잡는 것도 전혀 없고, 그에겐 높은 사람도 낮은 사람도 없다. 찍은 사진을 보니 그 안에 장사익 개인보다 삶의 희로애락이 다 있더라. 내 사진이 그와 만나면서 여유를 배우게 됐다."

━

"우리는 참 고마운 인연"

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

장사익은 "녕만이 친구는 사진을 찍으면서 순간을 놓치면 영원을 놓친다는 말을 하곤 했다. 이 사진집을 보면서 그 말이 무슨 뜻인지 알게 됐다. 강물처럼 흘러가고 사라지는 순간순간을 이렇게 한 권의 기록으로 마주하니 가슴 뭉클하고 고맙고 또 고맙다"고 했다. 이어 "녕만이 친구의 사진에서는 내 노래가 들린다. 사진을 통해 내 노래의 의미를 새롭게 읽게 됐으니, 그의 사진이 내 노래의 확장이라는 생각이 든다"고 했다.

두 사람은 "함께 한 지난 시간이 가장 행복했고, 가장 빛나는 황금기였다"고 입을 모았다. "단순히 사진을 찍기 위한 관계라면 나올 수 없을 사진들을 얻었다"는 얘기다. 김녕만 작가는 "한 사람을 만나 좋아하게 되고 감동하고 그를 사진으로 말하는 일은 사진가의 일생에 단 한 번 찾아오기 어려운 축복일 것"이라며 "나는 소리꾼 장사익을 만나 그를 오래 좋아한 것은 물론 한 권의 사진집을 남기게 됐으니 우리는 참 좋은 인연"이라고 말했다.

이은주 문화선임기자 julee@joongang.co.kr

ⓒ중앙일보(https://joongang.co.kr), 무단 전재 및 재배포 금지