쌍계루·우화정 연못 위 빨간가을…단풍에 물들다

내장산국립공원 백양사~내장사 16.9㎞…천하제일 '단풍 명산'

1670 계단 '헉헉' 백학봉 정상은 소박…'조망 일품' 망해봉 가을 만끽

내장산 우화정. 정자에 날개가 돋아 날아갈 것 같다는 우화정(羽化亭). 거울 같은 연못에 비친 파란 지붕과 파란 하늘, 그리고 '단풍 물감'으로 그린 듯한 가을 산. |

내장산(內藏山)은 '아름다운 풍경이 산 속에 감추어져 있다'는 데서 유래한 이름이다. 산의 형세가 길쭉한 타원형에 입구가 좁아 안쪽 산줄기와 계곡들은 마치 신체의 내장(內臟)처럼 숨겨진 형상이다. 내장산의 옛 이름인 영은산(靈隱山)도 '신령스러움이 숨겨있다'는 뜻이니 의미가 같다. 임진왜란 때 왕실의 실록을 내장산에 숨겨 정읍의 선비와 스님들이 지켰다하니 그만큼 첩첩하고 꼭꼭 숨은 산이었다.

오늘의 내장산은 더 이상 숨어있는 산이 아니다. 국가 제일의 단풍 명소로서 매년 2백만 명에 달하는 탐방객이 즐겨 찾는 명산이다. 단풍 시즌의 내장산은 전국에서 몰려든 관광객들로 단풍보다 사람들의 색깔이 더 울긋불긋하다. '단풍 산' 이미지가 너무 강해서 '4계절 산'으로 이미지를 확대하려는 시도가 잘 먹혀들지 않을 정도다.

내장산은 남쪽 백암산과 서쪽 입암산을 묶어서 국립공원으로 지정되었다. 백암산(白巖山/741m)은 산의 상징인 백학봉 절벽이 흰색이어서, 입암산(笠岩山/654m)은 산꼭대기의 바위가 삿갓(笠)처럼 생겼다는 이름이다. 내장산의 명성에 백암산이 가려있어 안타까운 장성군이 국립공원 명칭을 '내장산·백암산국립공원'으로 고쳐달라는 요구를 하고 있지만, 쉽지 않은 모양이다.

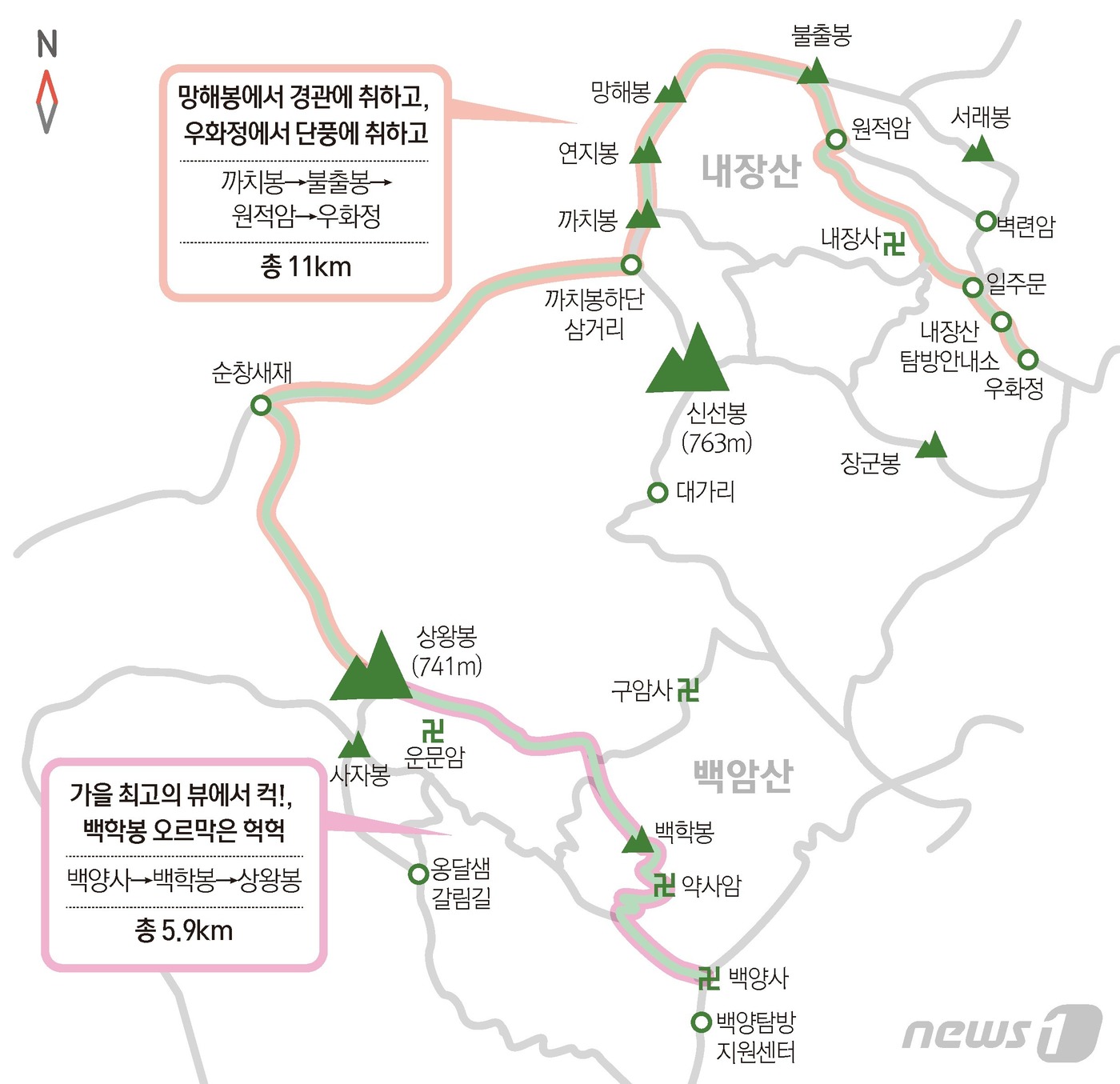

3산 모두 2시간 이내면 산 정상에 닿는 다양한 코스가 있고, 상당한 시간이 걸리는 능선 종주길도 있다. 기자는 백양사에서 출발해 백암산을 넘어 내장산으로 가는 종주코스를 간다.

ⓒ News1 윤주희 디자이너 |

◇ 백양사-백학봉-상왕봉 5.9㎞ "가을 최고의 뷰에서 컥!, 백학봉 오르막은 헉헉! "

11월 초 이른 아침, 백양사로 들어가는 숲길을 걷는다. 코로나로 중지되었던 단풍축제를 한다고 행사분위기가 떠들썩하지만, 길가의 단풍나무 거목은 조금 이르다는 듯 빨간 잎에 초록 잎이 듬성듬성하다. 봄꽃도 단풍도 기후변화 때문에 축제일이 빗나가는 경우가 많은 요즘이다.

식물도 생각을 할까? 라는 의문이 많지만, 동물과 식물이 ‘머리 시합’을 한다면 당연히 식물이 이긴다. 단순히 다른 생물을 '먹어서' 생존하는 동물과 달리, 식물은 햇빛과 공기와 물을 섞어서 에너지를 '만들어 먹는다'. 겨울이 다가오면 잎을 떨구어 몸을 최대한 비움으로써 '먹지 않고' 혹독한 추위를 견디는 전략을 쓴다. 이 때 잎에 있던 초록색 엽록소(에너지 공장)를 스스로 파괴해 노란색, 빨간색 색소가 드러나는 것이 단풍이다.

단풍나무는 잎이 붉고(丹) 가지가 바람에 흔들린다(楓)는 뜻이다. 우리나라 산에 가장 많은 단풍나무는 잎이 여러 갈래로 갈라지는 당단풍이고, 백양사와 내장사의 당단풍은 잎이 갓난아이 손바닥처럼 작고 귀여워 '애기단풍'으로 부른다.

하늘을 덮은 단풍나무. 우리나라에 있는 15종의 단풍나무 중 11종이 백암산과 내장산에 있고, 예로부터 절 근처에 단풍나무를 많이 심어 오늘날 단풍 명소가 되었다. |

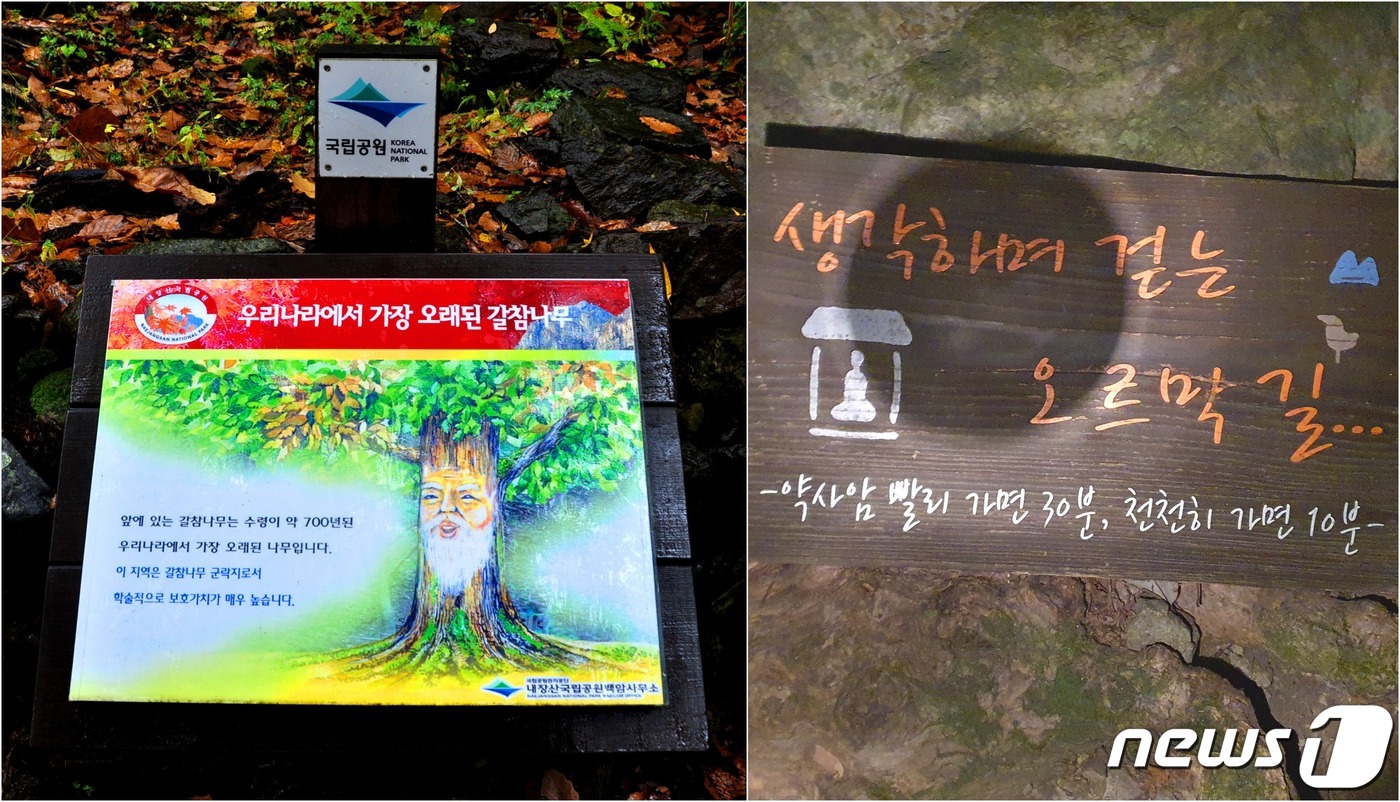

백양사 진입로에서 또 하나의 명물은 갈참나무 숲이다. 사람에게 이로움을 많이 주는 '진짜 나무'라고 해서 참나무인데, 그 중에서도 갈참나무는 가을에 잎이 변하고(갈잎), 늦게까지 잎이 붙어있는 가을(갈)참나무가 어원이니 단풍나무처럼 가을나무다. 우리나라에서 가장 오래되었다는 700년 연세의 할아버지 갈참나무를 보니, 기자에겐 '고참 위의 갈참'으로 보인다.

쌍계루와 백학봉. 우리나라 최고의 ‘가을 뷰포인트’, 인생 샷 명소다. |

쌍계루 100m 전의 연못으로 내려가 징검다리 가운데에 선다. 이곳은 우리나라 최고의 '가을 뷰포인트'다. 빨간 단풍나무가 좌우로 우거진 연못에 우아한 쌍계루와 하얀 백학봉과 푸른 하늘이 비친 풍경은 누가 찍어도 작품이다. 대기하는 사람이 많아 얼른 자리를 비켜주어야 한다.

백양사(白羊寺)는 언제나 경건한 분위기다. 예전에 약사암 스님이 불경을 읽을 때 하얀 양이 찾아와 듣곤 했다는 절 이름이다. 달뜬 마음을 가라앉히기 위해 왔을 것이다. 고결한 기품이 서린 대웅전 지붕 너머로 학이 날개를 펼친 모습인 백학봉(白鶴峰)이 수호신처럼 내려다보고 있는 풍경은 언제나 신비롭다. 세월이 변하고 다른 절은 변해도, 백양사는 변함이 없다.

백양사의 가을. 대웅전의 까만 지붕선 너머로 하얀 백학봉이 우람하고, 거기에 흰구름이 흘러가는 선경(仙景)이다. |

백양사 풍경에 정신이 팔려 산행시간이 지체되었다. 절을 나와 비자나무 거목들이 도열한 길을 잠깐 오르면 오른쪽으로 등산로 입구임을 알리는 조형물이 있다. 몇 걸음 가니 ‘생각하며 걷는 오르막’이라는 표지판이 길바닥에 놓여 있다. 백학봉까지 1,670개의 가파른 계단이 있으니 천천히 가라는 ‘부처님 말씀’이다. 처음에는 속도를 내지만, 약사암까지 불과 400m에 600개의 계단이 40% 경사로 나있으니, 천천히 가지 않을 수 없다.

갈참나무 해설판과 천천히 가라는 표지판. 아름다운 자연과 해설판을 음미하면서 천천히 가는 산행이 좋다. |

약사암 밑 전망대에서 바라보는 백양사 계곡풍경이 그림인데, 가스가 자욱해 다음을 기약한다. 법당 위 영천굴에서 약수 한 모금으로 속을 놀래키고, 다시 본격적인 오르막을 오른다. 가도 가도 끝이 없는 1000개의 계단이지만, 숨 넘어가기 직전마다 나오는 쉼터에서 반드시 쉬고, 몇 개의 전망터에서 눈호강을 하다 보면, 어느새 올라가는 길이다. 그렇게 오른 백학봉(651m) 정상은 밑에서 올려다 본 웅장한 모습과 다르게 너무 소박하다.

약수암에서 내려다 본 백양사 방향의 가을. 사진 국립공원공단 |

상왕봉 가는 길은 부드러운 오르막이다. 갈색 낙엽들이 등산로를 덮어 바삭 바삭거리는 오솔길을 30분쯤 가니, 분재같은 소나무 백학송(白鶴松)이 나온다. 낭떠러지의 가장자리에 뿌리를 내린 나무기둥이 옆으로 휘어져 바람처럼 떠있다. 몇몇 사람이 휘어진 줄기에 앉아 사진을 찍는다. 그래서 더 휘어지지 않았을까? 미안한 마음이다. 저 멀리 산너울의 끝에 어른거리는 무등산을 바라보고 길을 재촉하니 드디어 상왕봉(741m)이다. 백양사에서 2시간 넘게 걸렸다. 정상은 나무에 가려 전망이 없고, 근처의 바위에 올라가니 가야할 내장산 능선이 안개 속에 희미하다. 직선거리는 4㎞쯤인데, 너무 멀리 보인다.

◇ 까치봉-불출봉-원적암-우화정 11㎞ "망해봉에서 경관에 취하고, 우화정에서 단풍에 취하고"

상왕봉에서 순창새재 방향의 가파른 내리막에 낙엽이 미끄러워 몇몇 사람이 엉덩방아를 찧었다. 조심조심 15분쯤 내려서면 이후부터는 완만한 내리막이다. 깊은 산골짜기는 온통 노랑 빨강의 파스텔 색조다. 눈이 노래지는 것 같다.

순창새재(505m)에서 소둥근재(430m)까지 20분쯤 걸리는 길은 살짝 오목한 길이 낙엽에 덮여 길 흔적이 끊겼다 이어졌다 한다. 눈에 힘을 주고 낙엽이 부서지거나 돌이 마모된 흔적을 잘 따라가야 한다. 소둥근재 이정표에서 왼쪽으로 언덕을 올라가야 하는데, 몇몇 사람이 쭉 내려가며 알바(등산로를 잘못 들어섬)를 하다가 다시 올라온다.

순창새재 주변의 단풍숲. 색깔은 화려하지만, 인적이 드물어 외로운 숲이다. |

소둥근재가 무슨 뜻일까? 정읍시 행정지도에는 로 나와 있다. 어떤 블로그에 "소가 이 험한 고개에서 마차를 끌다 힘이 부쳐 뒹글어 죽은 곳으로 추정한다"고 쓰여 있다. 이곳에 어떤 산악회에서 어떤 개인을 기리는 비석을 설치했다. 수천 개의 산악회마다 비석을 세우면 산이 남아나지 않을 것이다. 오늘 어떤 팀은 자기들의 산악회 이름이 적힌 리본을 수십 개 달면서 간다. 제발! 흔적 없이 다니기 바란다.

내장산과 백암산의 중간 588m 고지에서 바라본 풍경. 왼쪽 내장산 자락, 가운데 끝 담양 추월산, 오른쪽 백암산 자락. 역광이라 어둡다, |

소둥근재에서 내장산 까치봉까지 2.2㎞는 쉽지 않은 오르막이다. 이곳부터 산 하나를 더 오른다고 생각하면 된다. 가파른 비탈을 오르고, 다시 내려서고, 조릿대 잎에 얼굴을 긁히며 다시 올라서고, 짧은 암릉과 기다란 비탈을 빡세게 오르고 올라, 드디어 내장산 능선에 올라선다.

여기서 오른쪽으로 신선봉(763m)이 내장산의 정상이지만, 산세의 중심은 왼쪽으로 제2봉인 까치봉(717m)이다. 내장산에서 백암산, 입암산으로 이어지는 능선이 까치봉에서 빠져나가니 3산의 중심도 까치봉이다. 급경사 암릉을 올라 까치봉 정상에 선다. 말발굽처럼 휘어진 능선은 진한 갈색으로 물들었고, 산 아래는 노랑 갈색 빨강 초록이 알록달록하게 버무려진 샐러드 같다.

망해봉에서 바라본 (왼쪽부터) 신선봉-까치봉-연지봉. 그 너머 멀리 기자가 거쳐온 백암산 능선이 아득하다. |

급한 비탈을 쑤욱 내려갔다가 다시 쑤욱 올라가 연지봉(蓮池峰/670m)에서 비슷한 풍경을 보고, 다시 내려갔다가 바윗길을 넘어 망해봉(望海峰/679m)에 오른다. 서해바다가 보일만큼, 내장산 8봉 중에서 조망이 가장 좋은 곳이다. 동쪽으로 불출봉과 서래봉으로 이어지는 늠름한 능선을, 북쪽으로 용산저수지와 정읍 벌판을 망망하게 내려다본다. 저기 어디쯤에서 녹두장군 전봉준이 농민들을 이끌었던 138년 전의 동학혁명을 상상해본다.

망해봉에서 바라본 불출봉-서래봉 능선. 왼쪽은 내장저수지 |

망해봉에서 불출봉까지 1.8㎞는 미끄러운 암반과 좁은 암릉이 많아 대단히 조심해야 한다. 대신에 스릴이 있고 조망이 좋은 길이다. 뾰족하고 좁은 불출봉(拂出峰/622m)은 만원이다. 많은 사람들 중에서도 유독 목소리가 큰 중국 청년들로부터 ‘중국 순대’ 하나를 받아먹었는데 얼마나 짠지 하루 종일 물을 마셔야 했다. 그들은 경치를 보러 온 것이 아니라 말을 하려고 온듯하다.

산을 내려서기 전에 마지막으로 산 전체를 둘러본다. 8개 봉우리가 볼록볼록한 ㄷ자 형태의 능선이 외곽을 둘렀고, 안쪽은 수십 개의 산줄기와 골짜기가 빽빽하게 들어차 있다. 이름 그대로 내장(內藏)이다.

원적암 주변의 비자나무 거목들이 육체미를 과시하듯 언제나 우람하다. |

급경사 계단을 살살 내려와 원적암에 다가서니, 단풍과 낙엽의 계절에도 절대 변하지 않는 비자나무 거목들이 우람한 자태를 뽐내고 있다. 암자 아래 은행나무의 황금빛을 기대하며 내려왔으나 초록과 황금빛의 중간인 연두색까지만 진행되었다. 원적암에서 내장사까지의 계곡길은 편안한 소풍길이다. 노랑 빨강으로 물들고 있는 수채화 풍경이 곱고 예쁜 이 길은 자연학습의 명소이기도 하다.

곱고 예쁜 원적암 계곡 자연관찰로. 탐방객 한 분이 자연공부에 빠져있다. |

만산홍엽(滿山紅葉). 탐방안내소 앞 광장에 단풍의 바다가 펼쳐졌다. |

길은 곧 내장사에 이른다. 여기부터는 자연이 아니라 관광지다. 절은 사람들로 넘치고, 케이블카와 셔틀버스에는 기다란 줄이 섰다. 내장사에서 일주문까지 108주의 단풍터널은 이제 반쯤 술에 취해서, 다음 주가 되면 만취할 것이다.

기자의 산행을 우화정(羽化亭)에서 마무리한다. 지붕에 날개가 돋아 날아갈 듯하다는 정자다. 파란 지붕과 울긋불긋한 동산과 빨간 단풍나무, 그리고 파란 하늘과 하얀 구름이 연못에 들어가 그림이 되었다. 백양사에는 쌍계루 연못이, 내장사에는 우화정 연못이 백암산과 내장산의 모든 풍경을 압축해서 담고 있다.

우화정의 가을 낭만. 내장산의 모든 풍경이 이리 모여 연못에 들어가 그림이 되었다. |

내장산과 백암산의 아름다운 풍광에 대해 여러 문인들이 글을 썼는데, 그 중에서 안광수 시인의 로 글을 맺는다. "…홍매 피는 봄에 와도 좋고/ 갈참나무 시원한 그늘 여름에 와도 좋고/ 쌍계루 연못 구름에 붉은 단풍 떠가는 가을에 와도 좋고/ 운수납자 초연히 겨울 눈길로 와도 좋다…"

이 시에서 운수납자(雲水衲子)는 구름처럼 물처럼 정처없이 떠도는 수행자를 일컫는 말이다. 가을 산에 그런 여행자들이 많다.

내장사 진입도로의 단풍나무 풍경 |

신용석 기자 stone1@news1.kr