교통법규 없는 우주, 위성 충돌 위험 커진다

유럽우주국의 위성·일론 머스크의 소형위성과 충돌 위기 모면

우주쓰레기 아닌 위성 간 충돌은 이례적…위험은 더 늘어날 듯

우주 관련법 제정·정비 시급하나 영공의 범위조차 정리 안돼

<이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다> |

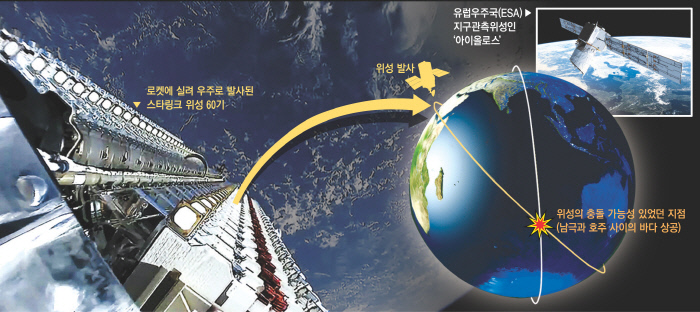

지난 2일 유럽우주국(ESA) 사회관계망서비스(SNS)에는 비슷한 주제의 게시글 10여개가 도배하듯 연달아 올라왔다. 유럽 국가 전체를 아우르는 ESA처럼 거대 규모의 우주기구에서 운영하는 SNS에선 대개 중요한 발견이나 실험을 했을 때 이런 ‘게시글 폭탄’이 나타난다. 이날은 달랐다. ESA가 운영하는 지구관측위성 아이올로스가 ‘충돌 회피 기동’을 실시한 소식을 알린 것이다. 특정 우주 물체가 아이올로스에 다가와 급히 자리를 피했다는 얘기다. 당시 충돌 가능성은 1000분의 1로, 회피 결정을 내려야 하는 기준보다 10배나 높았다.

사실 충돌 회피 기동이 드문 일은 아니다. 지난해 ESA는 28차례 회피 기동을 했는데, 90%는 ‘우주 쓰레기(Space depis)’ 때문이었다. 우주 쓰레기는 비행사가 지구 저궤도에서 떠다니다 놓친 연장부터 로켓에서 떨어져 나온 부품까지 크기나 종류가 천차만별이다.

이번에 아이올로스를 운영하는 ESA를 혼비백산하게 한 건 우주 쓰레기가 아니라 멀쩡한 위성이었다. 지난 5월 일론 머스크가 운영하는 우주개발기업 스페이스X가 쏘아 올린 ‘스타링크’ 소형 위성 60기 가운데 1기가 말썽을 일으킨 것이다.

스페이스X는 지구 전체에서 사각지대 없는 인터넷 서비스를 구축하겠다는 계획을 추진 중이며 프로젝트 이름은 스타링크다. 계획의 핵심은 지구 저궤도에 인터넷 기지국 역할을 하는 소형 위성을 다수 띄운다는 것이다. 운영하려는 고도는 상공 550㎞로 국제우주정거장(ISS)보다 약간 높다. 앞으로 이런 스타링크 위성 1만여기를 쏘아 올리겠다는 게 스페이스X의 계획이다.

ESA가 이번에 실시한 충돌 회피 기동이 이전의 것과 본질적으로 다른 이유가 여기에 있다. 지금까지는 명확한 의도를 갖고 만든 결과가 아니거나 우연하게 생긴 우주 쓰레기를 피하는 게 회피 기동의 핵심이었지만 앞으로는 정상 작동 위성을 피해야 하는 시대로 접어든다는 것이다. 게다가 아마존 등 다른 글로벌 기업들도 스타링크와 유사한 프로젝트를 추진 중이다. 지구 궤도가 우주 인터넷을 구현하기 위한 위성들로 지금보다 훨씬 북적댈 가능성이 크고 그만큼 다른 위성과의 충돌 위험도 높아질 공산이 커졌다는 얘기다.

문제는 우주에선 충돌 사고를 방지할 교통규칙이 없다는 점이다. ESA는 지구 궤도 물체를 식별하고 추적하는 미군에서 충돌 가능성을 통보받았다. 그대로 놔두면 남극과 호주 주변 바다 상공에서 두 위성이 부딪칠 수 있다는 경고였다.

ESA에 따르면 지난달 28일 스페이스X에 이 문제를 논의해야 한다고 통보했지만 하루 만에 별다른 조치 계획이 없다는 연락을 받았다. 스페이스X는 기계적 이상을 뜻하는 ‘버그’로 인해 긴급 호출 자체를 수신하지 못했다는 입장이지만, 발등에 떨어진 불을 꺼야 하는 ESA는 아이올로스의 고도를 350m 높이기로 했고 지난달 2일 오전 10시대에 모두 3차례 로켓을 작동했다.

홀거 크래그 ESA 우주안전책임관은 ESA 공식 사이트를 통해 “교통규칙과 의사소통 원칙이 서 있지 않은 상황에서 충돌 회피는 전적으로 운영자들의 실용적인 판단에 달려 있다”고 지적했다. 예를 들어 지구의 도로에서라면 회전 교차로에서는 회전 중인 차량이 진입하려는 차량보다 우선권을 갖는다거나 주행 중 노란색 신호등을 만나면 속도를 줄여 횡단보도 앞 정지선에 차를 세워야 한다는 식의 교통법규가 있지만 우주에서는 전무하다는 얘기다.

현재 우주에서 작동 중인 위성은 2000여기에 이른다. 접근 중인 위성이 있다면 누가 자리를 피해야 하는지, 피한다면 어느 위치로 얼마나 피해야 하는지 등에 대한 규칙이 없다보니 전적으로 위성 운영기관의 자의적 판단에 따라 위기를 그때그때 넘기는 것이다.

ESA는 사람이 문제가 있을 때마다 판단해 충돌을 회피하는 수동식 시스템이 한계가 있다며 인공지능을 이용한 자동화 시스템 개발에 박차를 가할 계획이다. 하지만 정형화된 교통규칙이 있어야만 이런 자동화 시스템의 효율도 올라간다. 조성기 한국천문연구원 우주위험연구실장은 “현재 우주 교통 문제를 포함한 폭넓은 가이드라인 형태의 논의가 유엔 차원에서 이뤄지고 있다”며 “하지만 구속력이 있는 형태는 아니다”라고 말했다.

좀 더 확장된 시각에서 우주 관련 법을 정비해야 한다는 의견도 나온다. 김한택 강원대 법학전문대학원 교수는 “정지궤도 위성이 떠 있는 고도 약 3만5700㎞ 지점까지를 자신의 영공 또는 천연자원 채취 가능 지역이라고 주장하는 국가들도 있다”고 지적했다. 국제사회와 과학계에선 대략 고도 100㎞를 벗어나면 배타적 권리가 인정되지 않는 ‘우주’로 보는 시각이 많지만 정리된 개념이 없어 혼란이 이어지고 있는 것이다. 우주 교통사고가 현실화됐을 때 ‘사고 처리’의 주체를 어느 국가가 맡아야 하는지에 대한 시비가 있을 수 있다.

과학계에선 우주 개발을 선도하는 미국이 지난해부터 우주 공간에서 떠도는 물체를 관리하는 주체를 국방부에서 상무부까지 확대하기로 한 것에 주목하는 시선도 있다. 우주 개발의 주체가 정부에서 민간기업으로 넘어가는 시대를 반영한 조치인데, 기업 활동을 뒷받침하기 위해 ‘우주 교통규칙’ 제정을 요구하는 목소리에도 힘이 붙을 것이라는 전망이 나온다.

이정호 기자 run@kyunghyang.com

▶ 최신 뉴스 ▶ 두고 두고 읽는 뉴스 ▶ 인기 무료만화

©경향신문( www.khan.co.kr), 무단전재 및 재배포 금지