요오드가 언제 아이오딘이 됐어? ‘아재 판독기’ 된 과학용어

요오드·부탄·스티로폼을 아이오딘·뷰테인·스타이로폼으로 바꾼 과학용어 개정이 ‘아재 판독기’로 떠올랐다. 세대에 따라 달라진 용어 변화와 혼란 사례를 정리했다.

아이오딘부터 뷰테인까지

‘아재 판독기’ 된 과학용어

일명 ‘빨간약’으로 불리는 소독약. 아이오딘이 정식 명칭이지만 여전히 요오드라 불리는 경우가 많다./조선일보DB |

경기도 광명시에 사는 주부 서모(45)씨는 얼마 전 과학 시험을 공부하던 중2 딸의 교과서를 보고 깜짝 놀랐다. 영양소의 소화 과정을 설명하는 부분에서 ‘아밀레이스’란 용어가 나왔기 때문. 서씨는 “분명히 내용상 아밀라아제에 해당하는 내용인 것 같았는데 ‘아밀레이스’라 돼 있어 오류인 줄 알았다”며 “알고 보니 ‘아밀라아제’가 ‘아밀레이스’로 바뀌었더라”고 했다.

정부가 글로벌화·표준화 등을 이유로 일부 과학 용어를 개정한 지 어느덧 10여 년이 지났지만, 아직도 일상에선 혼란을 겪는 일이 적지 않다. 특히 한창 교과서에서 해당 내용을 공부하는 초중고 자녀를 둔 부모는 대부분 바뀌기 전 내용으로 이를 배운 세대. 이 때문에 맘카페 등엔 “과학 공부하는 자녀와 서로 틀렸다고 싸웠다” “아이와 누가 맞는지 내기했는데 졌다”는 후기가 올라오기도 한다. 어떤 용어를 쓰는지가 세대를 알아보는 척도가 되면서, 이른바 ‘아재 판독기’라는 별명도 붙었다.

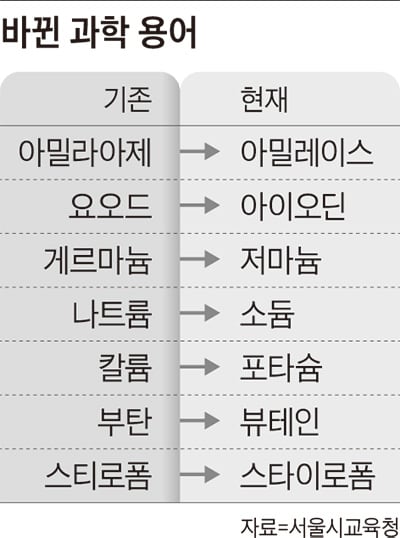

대표적인 것이 녹말을 분해하는 효소인 ‘아밀레이스’다. 국제 학명인 ‘amylase’를 영어식 발음으로 옮긴 것으로, 예전 용어인 아밀라아제는 독어식 발음이었다. 2005년부터 산업통상부 국가기술표준원은 국제 학술 교류의 효율성과 교육의 글로벌화 등을 이유로 아밀레이스를 비롯한 과학 용어의 대대적인 개정 작업에 들어갔다. 국제적으로 널리 통용되는 발음을 사용해 해외 학자들과의 소통에서 오해를 줄이고, 연구 발표에서도 혼란을 피하자는 취지였다.

EBS의 한 과학 프로그램에서 출연진이 아밀레이스를 설명하고 있다./EBS 유튜브 캡처 |

같은 이유로 부탄은 뷰테인, 스티로폼은 스타이로폼, 요오드는 아이오딘, 게르마늄은 저마늄으로 이름이 바뀌었다. 소듐으로 바뀐 나트륨, 포타슘으로 바뀐 칼륨처럼 아예 이전 이름의 흔적을 찾아볼 수 없는 용어도 있다. 라틴어에서 따온 용어를 영어식으로 바꾸면서 생긴 일이다. 2009년 교과서에 일부 바뀐 용어가 실리기 시작했고, 2013년엔 화학 원소 기호가 개정됐으며, 2015년 이후엔 대부분의 교육 현장에서 바뀐 용어들이 정착됐다.

‘아재 판독기’란 말이 나오는 건 이 때문이다. 어느 용어가 더 익숙한가에 따라 자연스럽게 세대가 나뉜다는 것. 대체로 2015년 이전에 대학에 입학한 세대는 바뀐 과학 용어를 모를 확률이 높다. 30대 후반의 중견기업 직장인 이진성씨는 “회사 후배가 ‘아이오딘’을 샀다고 해서 처음엔 전자 담배 이야기를 하는 줄 알았다”며 “알고 보니 요오드 이야기였다”고 했다. 이씨는 “웬만한 아재 판독기에는 안 걸릴 자신이 있는데, 이건 벗어날 수가 없더라”고 했다.

|

과학 용어는 아니지만 세대별로 다르게 쓰는 용어 중에는 ‘실로폰’과 ‘글로켄슈필’도 있다. 실로폰은 나무 음판으로 만든 악기이고, 흔히 초등학교 교실에서 자주 쓰는 금속 음판 악기는 글로켄슈필이 맞다는 것. 2010년대 후반부터 국립국어원 등의 권고에 따라 교육 현장에서는 실로폰 대신 글로켄슈필이란 말을 쓰고 있다. 연필 12자루를 의미할 때 쓰는 단위도 ‘다스’에서 ‘타(打)’로 바뀐 지 오래다. 다스는 영어 더즌(dozen)의 일본식 발음에서 나온 것으로, 1997년 일찌감치 문체부가 ‘타’를 대체어로 선정했다.

다만 지난 수십 년간 공인돼 써온 용어인 만큼 실생활에서는 여전히 과거의 이름이 힘을 발휘하기도 한다. 초3 아들을 키우는 주부 이모(40)씨는 “아이가 교과서에선 스타이로폼으로 배워도, 부모가 스티로폼이라는 말을 쓰니 분리수거할 때 자연스럽게 ‘이거 스티로폼에 넣으면 되지?’ 하더라”면서 “국민학교보다 초등학교란 말에 익숙해질 만큼 세월이 흘러야 실생활에서도 이 용어들이 정착하지 않을까 싶다”고 했다. 과거는 힘이 센 법이다.

남정미 기자