배달앱 하나가 왜 5조원의 가치가 있나?

|

배달의 민족이 요기요의 모회사인 딜리버리 히어로에게 거의 5조원에 인수되었다. 피인수자의 투자자들에게는 거액의 선물을 안겨줬을 뿐만 아니라, 인수자인 딜리버리 히어로의 주가 또한 이 뉴스로 급등하게 한 빅딜이다. 먹거리 배달이 뭐 그리 대단하기에 이런 큰 거래가 이뤄지느냐고 생각하기 쉽지만, 그게 꼭 그렇지만은 않다.

온라인화의 두 가지 조건과 근거리 실시간 물류 시장의 가능성

디지털에 의한 삼라만상 점령 작전 중 좀처럼 채워지지 않은 남은 칸이 있었다. 하루하루 당장 한 끼 먹는 일과 같은 휘발성 신선 상품만큼은 온라인화가 더뎠다.

하지만 스마트폰 등장 이후 IT 혁신의 초점은 오프라인의 온라인화(O2O)에 집중되기 시작했고, 배달앱의 등장과 함께 그동안 평온하고 목가적이었던 오프라인 속 일상은 모두 스마트폰을 손에 든 소비자에게 휘둘리게 되었다. 온라인에 존재하지 않으면 존재하지 않는 시대. 골목식당들도 이제는 예외가 아니다.

온라인 상거래의 지난 성장 과정을 돌이켜 보면 두 가지의 조건이 있었다. 첫 번째는 상품을 전부 시스템에 망라적으로 편입시켜 그곳에서 모두 검색할 수 있게 만드는 롱테일 전략이다. 한 곳에 모두 몰리면 나만 빠질 수 없다는 위기감을 부추길 수 있다. 좋은 자리를 잡기 위해 돈도 받아낼 수 있다. 이 첫 번째 조건은 검색엔진에서 쇼핑몰까지 온라인 비즈니스의 본질이기도 하다.

두 번째 조건은 더 힘든데 그렇게 온라인에서 발견된 상품을 오프라인으로 빨리 환원시키는 물류 혁신이었다.

닷컴붐이 오던 시절, 미국에서 유행하던 온라인 쇼핑몰 같은 것은 한국에서는 성장하기 힘들다는 회의론이 있었는데 그 이유로 한국 택배업의 미비(未備)가 거론되곤 했었다. 아니 정확히는 미비라기보다는 배송단가가 대중화되기 힘들 것이라는 비관이 있었는데, 경쟁은 단가를 한계까지 하락시켰고 온라인 쇼핑은 그 후 대폭발했다.

온라인 상거래의 혁신이란 어떻게 더 많은 셀러와 상품을 입점시킬지, 그리고 여하간의 방식으로 물류를 통제 혹은 장악할지 절치부심하는 역사였다. 어떻게 오프라인의 상품을 온라인으로 빨아들일지, 그리고 그렇게 온라인의 정보로 빨아들인 상품을 다시 오프라인으로 뱉어낼지 이 두 단계의 효율성이 온라인 상거래의 경쟁력이었다.

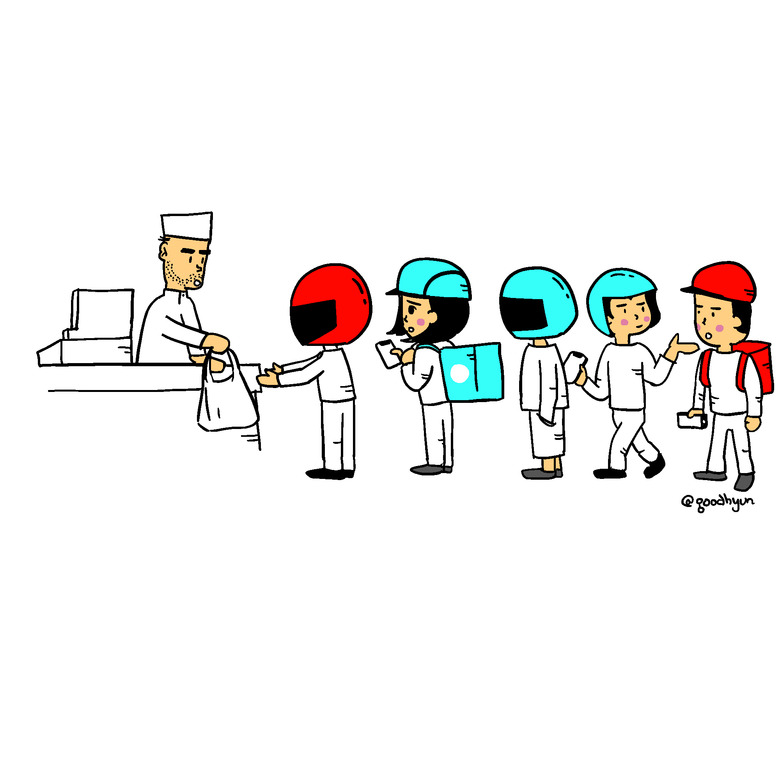

음식 배달도 결국 마찬가지였다. 배달앱의 등장은 오프라인의 가게들을 온라인으로 빨아들였다. 그리고 지금까지 배달할 수 있으리라 여겨지지 않던 음식까지 배달을 가능하게 한 물류 혁신이, 그것도 수용 가능한 비용으로 벌어지게 했다.

특히 우버가 세상에 가르쳐 준 온디맨드 물류 네트워크라는 발상이 효과적이었다. 물류 회사가 직접 될 필요도, 물류 전문 업체(3PL)를 고용할 필요도 없이, 차든 자전거든 오토바이든 탈 것을 탈 줄 아는 모든 이들을 바로 사장님으로 모시며 그때그때 일을 주는 방식이었다.

이는 효과적이어서 심지어 아마존 플렉스나 아마존 로지스틱스는 UPS나 페덱스가 도맡았던 기존 물량을 빠른 속도로 대체하고 있다. 그리고 이 성공 공식은 음식을 포함한 신선 식품에도 적용 가능했다. 아니 오히려 근거리 실시간 물류는 플랫폼 노동, 바꿔 말해 긱 이코노미와 안성맞춤이었다.

이 근거리 실시간 물류 시장의 성장 가능성은 사람들이 게을러질수록 무궁무진해진다. 너무 비근(卑近)한 일이었기에 지금껏 직접 몸을 움직여 오프라인으로 대면해야 했던 일들마저 온라인에 흡수될 수 있었다.

신선 상품 실시간 상거래도 규모의 경제로?

이 영역은 아직 세계적 승자 부재의 상태다. 미국만 해도 GrubHub, DoorDash, Uber Eats, Postmates, Deliveroo 등 후보군들이 군웅할거, 그야말로 춘추전국 시대다.

지역과 국가별로 난립하고 있는 데는 이유가 있다. 배달 플랫폼이란 기본적으로 충성도가 낮다. 다른 거대 플랫폼과 달리 네트워크 효과가 약하고 락인이 걸릴 일도 많지 않다. 단골 음식점만 여기저기 등록되어 있다면 조금이라도 혜택이 좋은 플랫폼으로 얼마든지 옮겨갈 수 있어서다.

돌파구는 모두 이미 알고 있다. 규모를 무조건 키워서 과점을 만드는 일이다. 마치 아마존이 이뤄낸 것처럼, 또 쿠팡이 막대한 자본을 태워 가며 꿈꾸고 있는 것처럼 하는 작전이다.

규모를 키워 먼저 독점이 되는 길. 이는 온라인 쇼핑이 한때 걸었던 길과 흡사하다. 모든 것이 그곳에 다 있기에 물건을 사기 위해서라면 구글이 아닌 처음부터 아마존에 들어가서 검색하고 있다. 이 정도 수준의 규모를 만들면 일단 성공이다.

그래서 사실 모두들 애가 타고 있다. Deliveroo가 올해 아마존으로부터 6천억 원 이상의 투자를 유치하는 등 다들 체급을 올리려 혈안이다. 이 새롭게 벌어지는 신선 상품 실시간 상거래 사업도 IT의 다른 모든 플랫폼처럼 언젠가 승자독식으로 정리되어버릴 수 있기 때문이다. 더군다나 올해는 구글이 배달앱 없이도 구글 검색 및 지도에서 바로 구글 페이만으로 음식 주문을 할 수 있게 했으니 (한국은 물론 되지 않는다) 불안감이 커진다.

이번 인수로 딜리버리 히어로 산하의 3사가 배달 시장을 독점할 것으로 보이지만, 국내에서도 쿠팡 및 포털 등 이 시장의 가능성을 넘봐 왔던 이들의 종류는 다양하다.

어쩌면 그것은 피할 수 없는 미래

온라인 시스템에 의해 오프라인의 일상이 교란되는 일은 수시로 벌어져 왔고 또 벌어질 것이다. 이 교란은 생활의 경로를 달라지게 한다. 그리고 새롭게 만들어진 길에 요금소가 세워지고 수수료가 발생한다. 그것이 무슨 혁신이냐고 물을 수 있지만 적어도 변화는 벌어진다.

이를 두고 ‘빨대 꽂는’ 행위라며 반감이 일기도 하지만, 하지만 이 새로운 거리에서는 새롭게 기회를 잡는 이들 또한 태어난다. 그리고 여기에 소비자의 만족이라는 결정적 요건이 결합되면 이 플랫폼은 사회의 허가를 받게 된다. 그것이 대다수 시민의 만족이라면 더할 나위 없겠지만, 일부의 열정적 만족이라도 상관없는 일이다.

배달앱도 많은 기회를 가져다줬다. 입지상으로도 자본력으로도 오프라인에서는 도저히 경쟁력이 있을 수 없는 처지라도, 온라인에서는 예쁘게 로고만 만들고, 음식 맛만 좋다면 그래서 소비자의 인심만 얻을 수 있다면 기회는 있다. 주소지가 같은 음식점 하나가 오프라인 영업은 접고 아예 십 수개의 상호를 배달앱에 내걸고 문어발 영업을 할 수도 있게 되었다. 오프라인에서는 아무도 찾아갈 리 없는 이면도로 뒷골목의 2층이나 지하실에서도 더 큰 꿈이 이루어질 수도 있다.

아니 음식점을 차릴 필요도 없다. 공유주방, 그러니까 클라우드 키친을 활용하면 모든 것이 클라우드화가 된다. 이처럼 배달앱을 둘러싼 생태계는 사회가 어디까지 온라인화·클라우드화할 수 있는지 그 가능성을 보여준다. 의식주의 식, 생각해 보면 먹는 것만큼 중요한 것이 또 어디에 있나.

식구(食口)의 개념이 점점 희박해져서 혼자 해먹느니 사 먹는 편이 합리적인 시대가 오고 있다. 게다가 아무래도 외식은 ‘혼밥 프렌들리’하지 않다.

손안에 쥐어진 편리한 스마트폰은 우리를 한없이 게으르게 할 터다. 실제로 (디지털 리터러시에 따라 다르다고 치더라도) 주문 전화를 거는 것보다 버튼 몇 번 누르는 것의 심리적 허들이 낮다.

식구라는 관계는 필연적으로 누가 누구의 밥시중을 들게 한다. 하지만 이제 이 또한 명랑하게 금전으로 해결할 수 있게 된다. 푼돈으로 빵셔틀처럼 타인을 부려 음식을 대령하다니 갑갑하고 피곤한 사회에 잠시나마 기분만은 갑이 된다.

그러면서도 동시에 점점 누구도 대면할 필요가 없는 미래 또한 가까워지고 있다. 이 근미래에 대해서는 모두 각자의 생각이 있을 터이지만, 이번 인수가격 약 5조 원은 여러분이 올해 배달해 먹은 족발 한 접시에 포함된, 그리고 내년에 배달해 먹을 피자 한 판의 가격에 녹아들게 될 새로운 비즈니스 찬스를 의미하는 것만큼은 분명한 일이다.