우리를 닮은 집이 필요해 [부부영수증]

앞날에 대한 확신은 없지만 2층 단독주택을 사다

88올림픽 때 마을회관으로 세워져 제구실을 다한 이곳은, 이제 우리 부부의 보금자리가 됐다. |

남해에 2층짜리 단독주택을 샀다. 계약부터 입주까지, 지난했던 시간이 지나 드디어 새집에 발을 들였다. 처음엔 집을 살 생각이 전혀 없었다. 전·월세로 저렴하게 1년 정도 머물 집을 구해, 우리의 시골살이를 일단 좀더 해보자는 생각이었다. 남해가 오래도록 살 만큼 좋은 곳인지 확신도 부족했고, 앞으로 시골에서 먹고살아갈 수 있을지 자신감도 부족했다.

그러나 현지 사정은 우리 계획과 거리가 멀었다. 전·월세 물건이 거의 없는데다, 1~2년 계약을 해주겠다는 집주인도 없었다. 대부분 최소 3년 이상 장기 계약을 원했다. 도시와 달리 이곳에선 집주인과 직거래하는 경우가 대부분인데, 타지에서 온 우리는 어느 집에 가서든 그리 환영받지 못했다. “젊은 사람들이라, 금방 서울로 돌아갈 것으로 보이는데….”

남편은 남해 외의 다른 지역도 알아보자고 했다. 하지만 당장 집 구하는 일이 어려워 다른 곳에 간다고 한들, 같은 문제를 마주할 것 같았다. 우리가 가진 돈은 여전히 한정적이고, 다른 지역도 마땅한 집이나 일거리를 찾기 힘든 건 마찬가지일 테니 말이다. 지금 이곳에서 일단 더 부딪혀보기로 했다.

조급함을 내려놓고 각자 원하는 삶은 어떤 모습인지, 그 모습에 가까워지기 위해 가장 필요한 것은 무엇인지 되짚어보기로 했다. 여러 질문과 답을 주고받은 끝에, 우리가 진정 원하는 건 값싼 임시 거처가 아니라, 우리의 일상과 이야기를 차곡차곡 쌓아가고, 손수 다듬어나갈 삶의 터전이라는 것이 선명해졌다. “집을 사자!” 남해살이에 대한 확신은 없지만, 우리를 닮은 집이 필요한 건 분명해졌다.

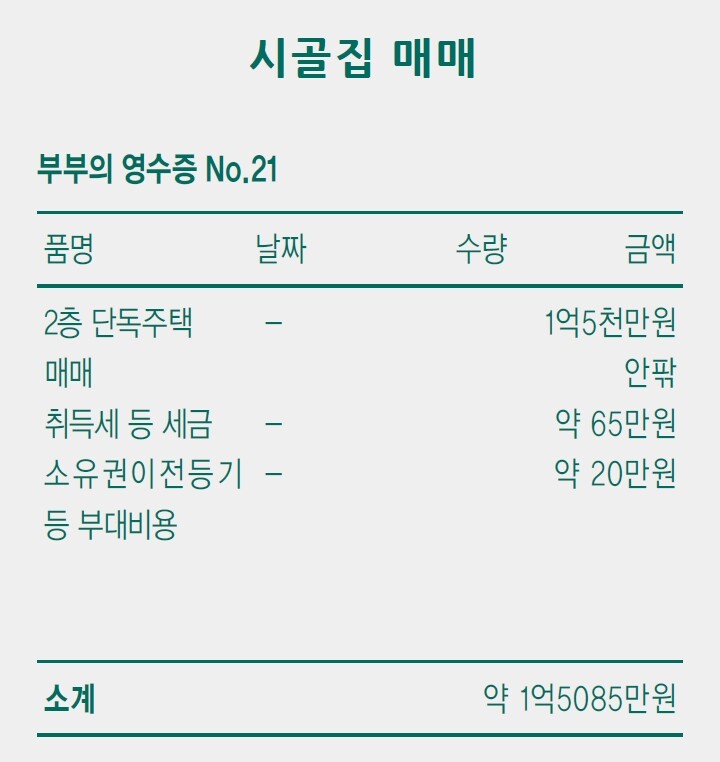

집을 매매하기로 마음먹은 뒤, 여러 부동산에 문을 두드렸다. 부동산에서도 1억원 안팎의 집을 구하는 우리 부부는 그리 환영받질 못했다. 그래도 이곳저곳 발품을 판 끝에 겨우 마음에 드는 집을 발견했다. 지은 지 30년 된 철근콘크리트 이층집으로, 우리가 본 시골집 가운데 가장 나이가 어리고 대규모 공사 없이 간단한 리모델링만으로도 충분해 보였다.

문제는 가격이었다. 우리가 세운 1억원 기준을 훌쩍 넘었기 때문이다. 정부의 주택구매자금 대출지원으로 자금을 충당해보려 했지만, 대출받기도 쉽지 않았다. 시골은 도시와 달리 건축법에 저촉되는 건물이 많고, 등기 관계가 명확하지 않은 곳도 많다. 특히 단독주택은 객관적인 감정 평가가 쉽지 않고 공시지가와 시세의 차이도 천차만별이다. 간편하고 쉬운 절차로 대출이 가능한 아파트담보 대출상품을 바라보며, 이른바 ‘아파트공화국’ 사회에서 우리가 살고 싶은 시골, 우리가 살고 싶은 집은 보편에서 한참 떨어져 있음을 실감했다.

결국 ‘영끌’(영혼까지 끌어모아)로 집을 마련했다. 주변에선 남해에 아예 정착할 생각이냐고 물었다. 정착할 마음이었다면 더 재고 따지느라 집을 사지 못했을 것이다. 여전히 앞날에 대한 확신은 없다. 그렇다고 투자가치가 있거나 되팔아 시세차익을 볼 만큼 가치 있는 집을 산 것도 아니다. 그저 평범한 시골 마을에 조용히 서 있는, 지극히 평범한 주택이다. 이곳에서 가장 우리답게 머물며 진솔한 삶의 조각을 차곡차곡 쌓다보면, 어느새 세상 그 어느 곳보다 특별한 집이 되지 않을까.

|

남해=글·사진 권진영 생활인