‘조선시대에도 키링이 있었다?’ 복과 멋이 담긴 열쇠패

지금의 키링과 닮은 조선시대 장신구 ‘열쇠패’. 복과 번영을 기원하며 시집가는 딸의 혼수품이자 왕실 장식품이었던 열쇠패의 의미와 공예적 가치를 살펴봅니다.

SNS를 보면 ‘키링’은 꾸준한 인기를 얻고 있는 듯하다. 다양한 모양의 단추를 매듭으로 엮어 만드는 단추키링 DIY가 유행하기도 하며, 지난 6월에는 뚜껑을 키링으로 활용할 수 있는 편의점 CU의 ‘가나디 바나나우유’가 출시 이틀 만에 품절되기도 했다. 문구 팬시점에는 여러 디자인의 키링을 판매하는 코너가 따로 마련될 정도니, 그야말로 ‘키링의 시대’다.

조선시대 열쇠패 / 국립중앙박물관 |

작고 예쁜 키링의 매력은 시간을 거슬러 올라간다. 조선시대에도 복을 가득 담은 장신구가 있으니, 바로 ‘열쇠패’다. 실제로 열쇠를 달기도 했지만, 자수와 매듭, 천과 동전을 엮어 시집가는 딸에게 혼수로 넣어주기도 했으며, 왕실이나 사대부들은 장식품으로 사용했다. 열쇠패의 화려함을 보면, 지금의 키링이 왜 유행하는지 짐작할 수 있다.

시집가는 딸을 위해 복을 담은 장신구

열쇠패는 이름처럼 집안에서 사용하는 열쇠를 걸어 보관하거나 별전을 여러 자수 장식품과 엮어 만든 장신구 중 하나다.

조선시대 숙종 때 시작돼 고종 때까지 전해졌다고 하는데, 일반적으로는 시집가는 딸을 위해 어머니가 별전과 자수 장식품을 엮어 잘 살라는 의미를 담아 혼수품으로 선물했다고 한다. 신부는 선물 받은 열쇠패를 방에 장식품으로 걸어두며, 집안의 평안과 번영을 기원했다.

별전 / 국립중앙박물관 |

여기서 알아야 하는 것은 ‘별전(別錢)’이다. 한국민속대백과사전에 따르면, ‘별돈’ 또는 ‘이전(耳錢)’으로도 불리는 ‘별전’은 통용되는 화폐 외에 특별한 사안을 기념하기 위해 제작된 주화다. 현대에도 한국은행에서 발행하는 ‘기념주화’와 같다고 이해하면 된다.

별전은 원래 주전서에서 화폐의 원료인 동(銅)의 순도와 무게를 확인하기 위해 시험 삼아 만든 화폐였다. 그런데 별전이 인기를 얻자, 왕실이나 사대부가에서 여러 가지 문양을 넣어 만들게 됐다고 한다.

별전 여러 개를 엮은 열쇠패 / 국립중앙박물관 |

여러 개의 별전을 하나의 장식으로 만든 쌍봉열쇠패 / 국립중앙박물관 |

열쇠패는 하나의 별전을 여러 개 엮거나 별전 여러 개를 하나의 형태로 만들어 사용했다. 열쇠패나 별전에 들어가는 문양이나 글귀도 다양하다.

넝쿨무늬, 쌍룡 열쇠패 / 국립중앙박물관 |

나비 문양이 들어간 단선형 열쇠패 / 국립중앙박물관 |

다양한 무늬와 글귀가 새겨진 열쇠패 / 국립민속박물관 |

복주머니 모양 열쇠패 / 국립중앙박물관 |

복주머니 모양 열쇠패 / 국립민속박물관 |

사슴, 박쥐, 나비, 용, 물고기, 거북 등의 동물 모양, 포도, 복숭아, 소나무, 불로초, 매화, 대나무 등의 식물 모양, ‘수복강령(壽福康寧)’, ‘부귀다남(富貴多男)’ 등 글자 모양을 넣기도 했다.

새겨진 문양이나 글귀는 대체로 ▲오래 살고 복을 누리라는 의미의 ‘수복(壽福)’ ▲많은 재산과 높은 지위를 얻으라는 의미의 ‘부귀(富貴)’ ▲아들을 많이 낳기를 바라는 마음을 표현한 ‘다남(多男)’ 등을 의미했다.

금속 세공부터 자수까지, 공예의 결정체

조선시대의 열쇠패는 단순히 아름다운 장신구로만 볼 수는 없다. 자수부터 금속 세공까지 과거 조상들의 공예 기술이 어느 정도 수준이었는지 짐작하게 만드는 복합 예술품이기 때문이다.

그 가치를 숫자로 매길 수는 없지만, 화폐 전문 업체인 풍산화동양행이 운영한 ‘화동옥션’에서 열쇠패가 1억 원 정도로 낙찰된 사례도 있어, 문화 유물로서 열쇠패의 역사적·경제적 가치는 작지 않은 것으로 추측된다.

자수 열쇠패 / 국립민속박물관 |

자수 열쇠패 / 국립민속박물관 |

열쇠패가 혼수품의 하나로 쓰인 만큼, 전통 규방공예 중 하나인 자수를 빼놓을 수 없다. 자수기예 중에서도 열쇠패가 가장 어렵다고 한다.

별전 괴불 / 국가유산청 |

국가민속문화유산 중 하나인 별전 괴불을 보면, 총 16줄의 장식 중 7줄이 괴불 등의 자수품이 달려있을 정도다. 다른 열쇠패보다 유독 화려한 별전 괴불은 궁중에서 사용했을 것으로 보인다.

한국민족문화대백과사전에 따르면, 별전 괴불에는 다양한 자수 기법이 쓰였다고 한다. 삼각형 모양의 노리개를 말하는 괴불에 수놓아진 꽃들은 자련수·우련수·이음수 기법을 썼고, 나비는 이음수와 씨앗수, 벌과 편복의 몸체는 징금수 기법을 썼다.

자수 두루주머니. 자련수는 색을 다르게 불규칙적으로 면을 채우는 자수기법이다. 회화적인 느낌을 준다 / 한국색동박물관 |

자련수는 땀의 길이를 불규칙적으로 반복해 넓은 면을 채우는 기법이다. 수묵화에서 농담과 명암을 표현하듯, 색을 다르게 사용하면 회화적인 느낌을 줄 수 있다. 우련수는 실 색깔의 농담을 자연스럽게 표현하기 위해 수를 놓은 위에 한 올씩 엇겨 눌러 주는 기법으로, 자련수의 더 세밀한 표현법이라고 할 수 있다.

이음수는 같은 길이의 바늘땀으로 계속 이어 나가는 수법으로 표현하려는 선의 굵기에 따라 겹치는 정도를 다르게 한다. 잎의 줄기나 나뭇가지, 윤곽선 등을 수놓는다.

흥선대원군 기린무늬 자수 흉배. 징금수는 금사, 은사, 색금사 등으로 수를 놓을 때 사용하는 기법이다 / 국립중앙박물관 |

징금수는 금사, 은사, 색금사 등을 윤곽선에 놓고 비슷한 색의 명주실을 0.3~0.5cm 간격으로 징그어주는 기법을 말한다. 쉽게 말하면 자수 선을 고정해 주는 기법인데, 실제로 보면 굉장히 세세해서 어려워 보인다. 이렇게 말로만 보아도 어려운 자수 기법을 사용했으니, 자수의 장인이라고 하는 자수장들도 어려워할 법하다.

대한제국 시대의 자수 열쇠패 / 국립민속박물관 |

자수 열쇠패 / 국립고궁박물관 |

다른 열쇠패에도 다양한 꽃 자수가 놓여있다. 당시 사대부가 여인들이 갖추어야 할 덕목 중 하나가 자수였다는 점, 어머니가 시집가는 딸을 위해 만들었다는 점을 근거로 보면, 열쇠패는 규방공예의 산물이라는 것을 추측할 수 있다.

다양한 별전의 모습 / 통영시립박물관, 국립중앙박물관, 국립민속박물관 |

별전과 열쇠 / 국립중앙박물관 |

열쇠패에 사용된 별전에도 세밀한 금속 공예 기법을 발견할 수 있다. 화폐에 글귀나 문양을 새기거나 여러 개의 별전을 하나로 엮은 열쇠패를 만들어야 했기에 고도의 기술력과 집중력이 필요했을 것으로 보인다.

한국민속대백과사전에 따르면, 금속 공예는 크게 재료를 가공하는 야금, 형태를 만드는 성형, 표면에 장식을 더하는 장식(시문) 기술로 나뉜다. 여기서 성형 기술은 ‘단조(鍛造)’와 ‘주조(鑄造)’로 구분되는데, 화폐는 주로 주조 방식으로 만들어졌다고 한다.

상평통보 제작 과정 / YTN 사이언스 영상 갈무리 (https://youtu.be/yxi0wHZ-dxU?si=-ve0DIPCOxz_Yew_) |

주조는 흙이나 모래, 돌 등 불연성 물질로 만든 틀에 재료로 사용할 금속재를 도가니에 용융한 용액을 부어 기물 형태를 완성하는 방법이다. 범종, 불상, 향로, 병, 합 등 입체형 기물을 제작할 때 사용했다고 한다.

조선시대 대표적인 화폐인 상평통보 역시 주전 틀을 만들어, 틀 안에 쇳물을 부어 굳은 후 떼어 연마해 만들었다고 한다. 별전은 모양과 형태가 제각각이었기에, 이를 만들기 위해 다양한 주전들이 필요했다. 이는 세밀한 금속 공예 기법이 사용됐으며, 고도의 기술이 뒷받침됐음을 짐작하게 한다.

네잎클로버 키링 품절…MZ도 키링에 ‘복’ 담는다

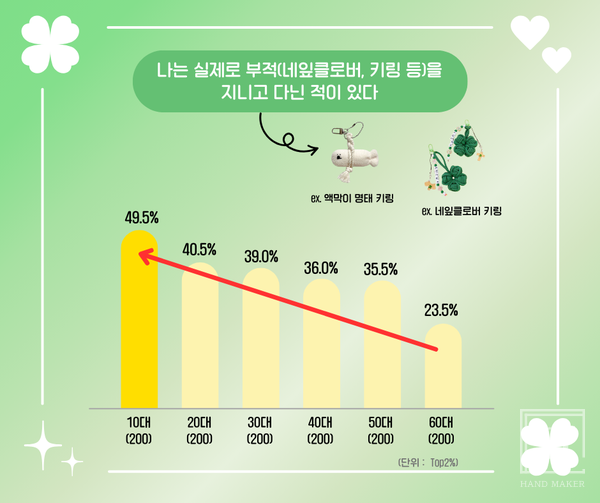

이렇게 열쇠패에는 오래 살거나 많은 재산, 자녀를 낳아 다복한 가정을 이루길 바라는 마음이 담겨있다. 그런데 이런 의미가 요즘의 키링도 다르지 않았다. 소비자 시장조사 전문 브랜드 트렌드모니터의 조사를 보면, ‘나는 실제로 부적(네잎클로버, 키링 등)을 지니고 다닌 적이 있다’는 항목에 5060세대보다 10대부터 2030까지 젊은 세대의 응답 비율이 높았다.

트렌드모니터 |

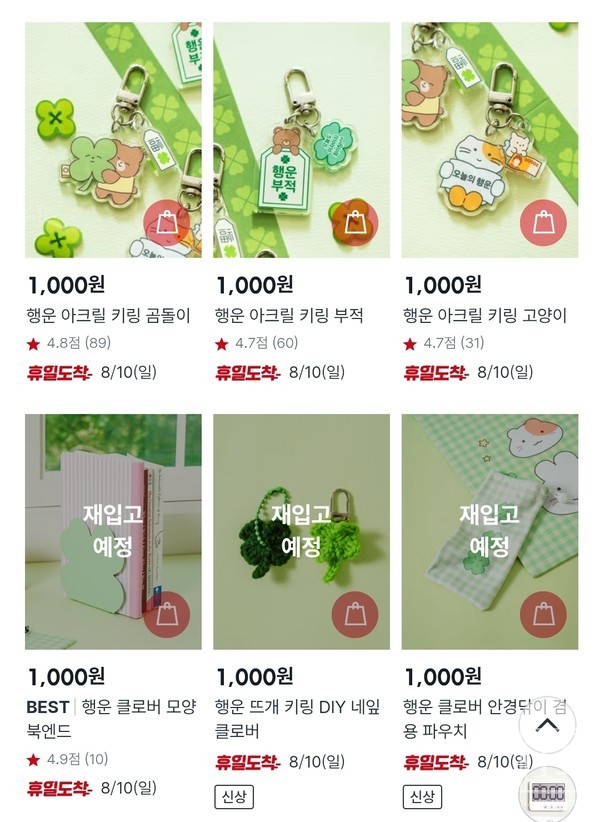

행운 가득 시리즈 상품 중 키링 / 다이소몰 갈무리 |

균일가 생활용품점 다이소도 수능을 앞두고 최근 ‘행운 가득’ 시리즈를 선보였는데, 행운을 의미하는 네잎클로버가 그려진 키링이 많았으며, 직접 뜨개질로 만드는 DIY 네잎클로버 키링은 품절 상태였다. 키링이 단순히 패션과 개성의 아이템이 아닌, 과거 조선시대처럼 복을 비는 의미가 담긴 아이템이라는 것을 알 수 있는 대목이다.

AI로 생성한 이미지 (ChatGPT) |

이외에도 요즘의 키링은 ‘나’를 표현하거나 ‘나’를 위한 도구로 사용되는 측면이 강하다. 자신의 정체성이나 취향을 표현하는 퍼스널 브랜딩의 도구로 MBTI 유형을 새기거나 좋아하는 캐릭터 등을 달아 내가 어떤 사람인가를 간접적으로 표현해, 사회 구성원으로서의 소속감을 나타내고자 한다.

또는 심리적 안정을 위해 사용한다. 감각 자극은 신경계에 안정감을 주며, 반복적인 행위는 안정감에 관여하는 호르몬인 세로토닌 분비를 촉진한다. 푸시팝이나 피젯스피너, 스퀴시, 스트레스볼 등을 키링으로 달고다니기도 한다.

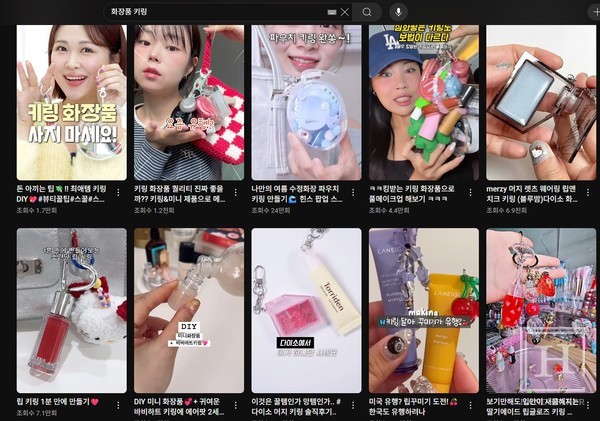

화장품으로 키링 만드는 방법을 알려주는 영상들 / 유튜브 갈무리 |

AI로 생성한 이미지 (Google Gemini) |

최근에는 미니어처 화장품이 유행하면서, 기존의 화장품을 키링으로 만드는 방법이나 키링 형태의 미니 화장품이 출시되기도 했다. 이 역시도 화장품을 나의 취향을 보여줄 수 있는 액세서리로 선택한 MZ세대의 트렌드다. 일본에서도 ‘쁘티 뷰티’라는 이름으로 인기를 얻고 있다고 한다.

한 문구팬시점의 키링 코너 / 전은지 기자 |

키링은 시대와 세대를 뛰어넘을 수 있는 아이템이 아닐까 싶다. 조선시대에도 복을 빌며 다양한 문양으로 장식했던 것처럼, 요즘도 ‘나’를 나타내기 위해 다양한 디자인과 컬러, 캐릭터나 제품을 사용하고 있다. 또한, MZ세대뿐만 아니라 열쇠를 사용했던 중장년층도 열쇠고리나 핸드폰 고리에 가족사진이나 차 번호 또는 다양한 장식을 달고 다녔던 추억이 있다.

열쇠패와 키링이 닮은 것처럼, 단순한 장신구를 넘어 사람과 사람, 세대와 세대의 문을 여는 문화의 매개체가 되어 가고 있다.

전은지 기자