엄마 울린 햄버거집 ‘키오스크’…나도 당황한 적 있다

난감했던 디지털기기 경험담에 소셜미디어에 공감 댓글 폭주

좌절감에 트라우마 생기기도, 특정계층만 아닌 전체의 문제

사용 간편한 기술이 곧 배려, 책망보다 포용하는 마음도 필요

서울 구로구에 있는 롯데리아 매장. 김미영 기자 |

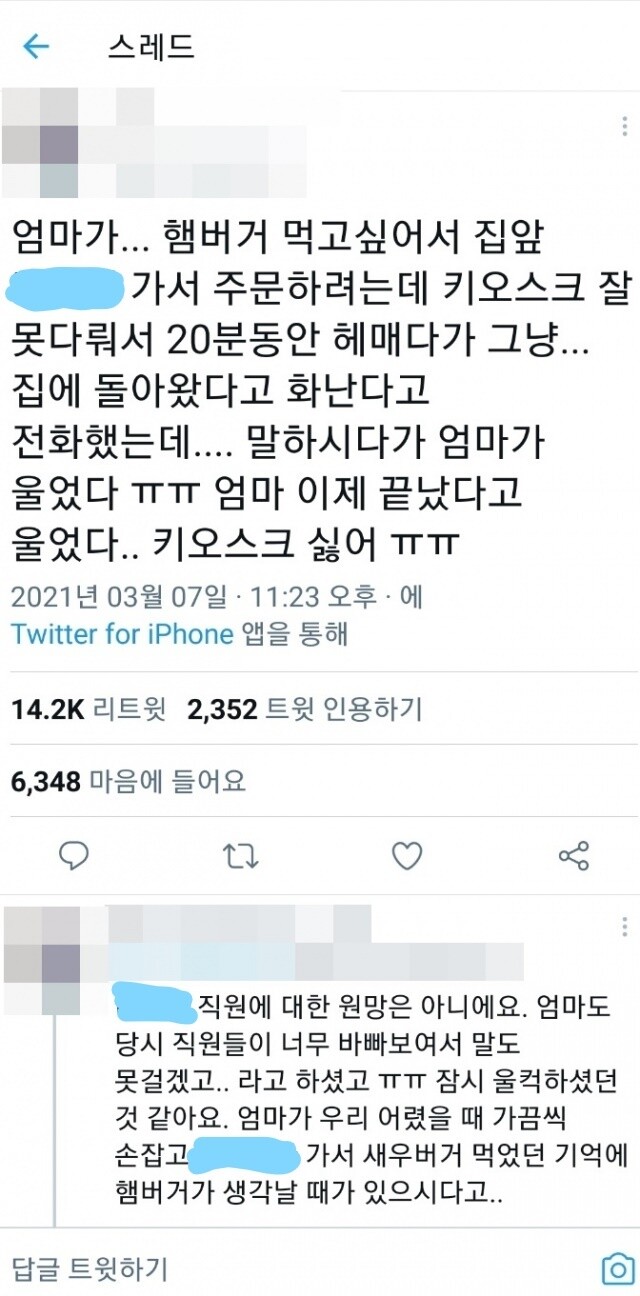

“엄마가 햄버거 먹고 싶어서 집 앞 ○○○에 가서 주문하려는데 키오스크를 잘 못다뤄서 20분 동안 헤매다 그냥 집에 돌아왔다고, 화난다고 전화했다. 말하시다가 엄마가 울었다. 엄마 이제 끝났다고 울었다.”

지난 7일 한 누리꾼이 사회관계망서비스(SNS) 트위터에 올린 글(지금은 게시자 본인에 의해 노출 차단 상태)이다. 이 누리꾼은 덧글을 통해 “○○○ 직원에 대한 원망이 아니다. 엄마도 당시 직원들이 너무 바빠 보여서 말을 못 걸었다고 하셨다”며 “저는 다만 키오스크의 접근성 폭이 너무 좁다고 생각한다”고 자신의 생각을 밝혔다.

이 글은 1만4천회 넘게 리트윗(공유)됐고, 관련 기사와 공유한 게시판·블로그 글마다 댓글이 수백·수천개씩 붙었다. 비슷한 경험·사연과 반성의 목소리가 이어졌다. 그만큼 공감 폭이 컸다는 얘기다. 한겨레 사람과디지털연구소가 이 글로 ‘디지털 포용’에 대한 인식이 넓어졌으면 하는 바람으로 댓글 내용을 몇가지 키워드로 정리해봤다.

무인 주문단말기의 불편함을 호소하는 한 트위터 글. |

키오스크란 무인 주문·판매기를 말한다. 햄버거·피자·치킨 등을 파는 패스트푸드 매장들은 무인 주문, 기차역·버스터미널 등에는 무인 티켓 판매, 공항에는 무인 티켓 발급 및 출입국 수속 용도로 폭넓게 활용되는 추세다. 첨단 기술 이미지를 더하면서 인건비를 절감하고, 밀레니엄·제트(Z) 세대를 중심으로 한 젊은 이용자들의 기호를 맞춘다는 이유를 앞세운다.

반면 아직은 키오스크 사용을 낯설어하는 이들이 많다. 디지털 소외계층으로 꼽히는 어르신들만이 아니다. 댓글에선 어린 자녀와 동행한 젊은 엄마가 키오스크 앞에서 쩔쩔매는 모습도, 고등학생의 당황스러워했던 경험도 보여진다. ‘뒤에 기다리는 사람이 있을 때는 심장이 뛰고 다리가 후들거리기까지 한다’, ‘뒤에 기다리는 사람이 있으면 슬그머니 물러난다’는 글도 있다.

한 누리꾼의 경험은 더욱 극적이다. 집 근처 패스트푸드 매장에서 키오스크로 햄버거를 주문하다가 도망치듯 나왔다고 했다. ‘매장 입구 홍보물에 안내된 이벤트 상품을 주문하려고 했는데 찾을 수 없었다. 화면을 이리저리 밀며 찾고 있는데 뒤에서 ‘뭘 이리 꾸물거려’라는 소리가 들렸다. 갑자기 창피하다는 생각이 들어 돌아 나왔다. 이후에는 가슴이 떨려 키오스크 주문은 엄두도 못낸다.’

댓글에는 이 누리꾼의 사례처럼 키오스크를 이용하다가 좌절감과 트라우마를 갖게 됐다는 호소도 많다. 트위터 글 가운데 “엄마가 ‘엄마 이제 끝났다고 울었다’”는 대목과 같다. 이런 상황은 기차역 매표소 앞에서도 흔히 볼 수 있다. 자녀가 예매해 스마트폰으로 보내준 승차권을 찾지 못해 당황해하거나 매표소 직원에게 도움을 청하는 과정에서 말귀를 못 알아들어 줄 선 사람들의 눈총을 받는 어르신들을 자주 본다.

충북 괴산읍사무소 앞에 설치된 ‘디지털 배움터’에서 한 어르신이 도우미의 도움을 받아 키오스크를 사용해보고 있다. 김재섭 기자 |

이런 상황은 특별히 누구의 잘못으로 벌어지는 게 아니다. 무인 주문·판매기는 디지털 기술의 진화에 따라 등장한 문명의 기기이지, 누군가를 골탕 먹이거나 좌절감을 주려는 게 아니다. 댓글에도 포용과 배려를 주문하는 목소리가 컸다.

누리꾼들은 우선 키오스크 운영자들에게 디지털기기 사용이 낯선 사람들도 쉽게 이용할 수 있도록 사용법을 간편·단순화해줄 것을 주문했다. 한 누리꾼은 ‘자판기 커피를 뽑을 때만큼이나 직관적이고 단순해야 한다’고 지적했다. ‘키오스크를 매장 직원이 일하는 장소 가까이에 설치해 도움을 받을 수 있게 할 필요가 있다’, ‘손님이 원하는 상품을 키오스크로 주문하는 방법을 직접 보여주면 사용법을 가르쳐주는 효과도 기대할 수 있다’는 조언도 있다.

정부도 디지털 포용 차원에서 키오스크 사용법을 간편·단순화할 필요가 있다고 지적한다. 과학기술정보통신부는 지난해 ‘디지털 포용’ 정책을 발표하면서 디지털 소외계층을 대상으로 키오스크 사용법을 체험해볼 수 있게 하는 동시에 공급업체들을 지원해 사용법(UI)이 쉽게 개선되도록 하겠다고 밝혔다.

이용자 간 배려를 주문하는 목소리도 많다. ‘키오스크 사용법이 낯설어 헤매며 시간 끈다고 짜증을 내거나 비아냥거리지 말고 도와주자’는 글이 대표적이다. ‘20분이나 헤맸다는데, 뒷사람이나 매장 이용자라도 도와드렸으면 좋았을 텐데’, ‘어르신이면 내 엄마 아빠도 그럴 거라고 생각해 도와드릴까요라고 말해 보자’는 내용의 댓글에는 많은 공감 덧글이 붙기도 했다. ‘키오스크는 은행 자동입출금기를 이용할 때와 달리 은행계좌 비밀번호를 요구하지는 않아 오해를 받을 일도 없다’는 덧글도 있다.

무인 주문단말기를 잘 다루지 못하는 건 사람의 책임이 아니다. 게티이미지뱅크 |

댓글에는 반성문도 꽤 올랐다. 자신을 현직 언론인이라고 밝힌 한 누리꾼은 에스엔에스에 “그동안 엄마가 ‘휴대전화가 좀 이상한 거 같아?’라고 전화할 때마다 지금 바쁜 시간이라는 핑계를 대며 ‘스마트폰 화면에서 ‘설정’을 클릭하면 그거 해결하는 메뉴가 있거든. 그거 따라 하면 돼. 아니면 114로 전화를 걸어서 물어봐’라는 말하곤 했는데, 엄마나 얼마나 좌절했을까 하는 생각이 들었다”고 적었다. 이 누리꾼은 이어 “엄마가 전화를 끊고 ‘내가 그걸 할 줄 알면 너한테 전화했겠니’라며 한숨 쉬는 모습이 그려진다”며 “앞으로는 그런 전화를 받을 때마다 찾아뵙겠다고 다짐했다”고 썼다.

‘흔히 부모님 건강을 챙기는 첫걸음으로 평소 하시는 말에 귀를 기울이고 살펴드리라는 말이 있다. 스마트폰 등 디지털기기·서비스 이용 때도 바쁘다는 핑계로 살뜰하게 살펴드리지 못하면 의도하지 않게 마음의 상처를 드리는 결과를 낳을 수 있다. 불편해하는 수준을 넘어 (트위터에 올려진 글 내용처럼) ‘나 이제 끝났나 봐’라는 좌절감을 갖게 할 수 있다’란 글도 있다.

역무원으로 일하는 듯한 누리꾼의 반성문도 있다. ‘그동안 어르신이 불쑥 ‘손자가 기차표를 예매해서 스마트폰으로 보냈다며 직원한테 표로 바꿔달라고 하면 된다고 하던데 어떻게 하면 되냐’고 물으면 ‘코레일 앱에 들어있을 테니 그거 열어보세요’라고 말하고 말았는데, 반성된다. 스마트폰을 달래서 표를 찾아 보여드려야 했는데’라고 적었다.

김재섭 선임기자 겸 사람과디지털연구소장 jskim@hani.co.kr