씹을 때마다 쫄깃 ·탱글 ·쌉싸래...70년 노력이 담긴 '도토리묵'의 유혹

<98>논산 연산시장도토리묵

모친부터 3대째 70년간 도토리묵 제조

연산시장 대표 맛집으로 자리매김

국내산 도토리와 상수리만 고집

아들은 묵 요리로 손님들 입맛 사로잡아

충남 논산시 연산시장도토리묵집 전경. |

충남 논산 시내에서 계룡시 방향으로 20분 정도 차로 달리다 보면 대표적 전통시장인 연산시장이 눈에 들어온다. 여러 소문난 맛집이 연산시장에 있지만, 그중에 연산시장 도토리묵집을 빼놓을 수 없다.

지난달 28, 30일 방문한 연산시장도토리묵집은 주말과 평일을 불문하고 도토리묵을 맛보기 위한 사람들로 가득했다. 도토리묵은 가난한 시절 배를 곯던 사람들에게 없어서는 안 될 필수 음식이었다. 하지만 이제 도토리묵은 항암과 성인병에 효과있다는 입소문을 타고 현대인의 건강식품으로 자리 잡았다.

도토리묵 맛은 특유의 쫄깃함이 좌우한다. 연산시장도토리묵집도 특유의 탱탱한 탄력을 지녀 '돌묵'이란 별칭까지 붙을 정도로 사람들의 입맛을 사로잡는다. 자극적이지 않지만 씹을 때 입안에서 ‘팡’ 터지는 쌉싸래한 맛은 한번 경험하면 절대 잊지 못한다.

지난달 28일 충남 논산시 연산시장도토리묵집 주인 김성금씨가 커다란 솥에서 쑤어 낸 묵을 판에 옮겨 담고 있다. |

"묵 맛 한결같어" 듣기 위해 노력

주인 김성금(73)씨는 지난해 돌아가신 모친 조정숙씨에게 가게를 물려받아 아들 재성(44)씨와 3대째 70년간 한자리에서 묵집을 운영하고 있다.

도토리묵은 서민음식이고 흔하지만 묵을 쑤는 일은 아무나 못한다. 묵을 만들기 위해서는 우선 햇볕에 바짝 말린 도토리와 상수리를 방앗간에서 빻는다. 겉껍질을 골라낸 뒤 곱게 갈아 2, 3일간 여러 차례 물을 갈아주면서 담가 놓으면 쓴맛이 줄어든다. 녹말까지 걸러 내고 커다란 솥에 넣고 불의 강약을 조절하면서 끓인다. 김씨는 "지금은 가스 불과 전기모터로 끓는 묵을 젓지만 예전에는 장작을 사용해 불 조절이 쉽지 않았다"면서 "화로에서 나온 매운 연기에 눈물을 흘리면서 허리 한 번 제대로 펴지 못하면서 일했다"고 말했다.

끓는 묵을 커다란 나무 주걱으로 쉴 새 없이 저어 주지 않으면 바닥에 눌어붙어 묵의 양이 줄고 탄내가 난다. 과거 탄내가 나는 묵을 시장에 내놓으면 "오늘 묵은 별루여"라고 한마디씩 던졌고, 김씨는 "이 집 묵은 한결 같어"라는 말을 듣기 위해 뜨거운 여름에도 펄펄 끓는 솥 주변을 떠나지 않았다. 70년 묵을 쑤다 보니 바닥이 닳아 바꾼 솥의 개수는 기억이 나지 않을 정도다. 묵을 저을 때 사용하는 1m 길이의 대형 나무 주걱도 김씨가 사용한 것만 수백 개다.

김씨는 매년 가을 전국에서 도토리와 상수리 10톤을 구입해 저온창고에 보관해 놓고 일 년 내내 사용한다. 도토리와 상수리가 반반 정도 담긴 35㎏ 1포대에서 딱 150모의 묵을 만들 수 있다. 더 만들면 묵 맛이 떨어지기 때문이다. 김씨는 "묵의 탄성을 키우고 양을 늘리기 위해 고구마 전분 등 다른 재료는 전혀 넣지 않는다"며 "오롯이 국내산 도토리와 상수리만으로 만들어야 특유의 쌉싸름한 맛과 차진 식감을 낼 수 있다"고 말했다.

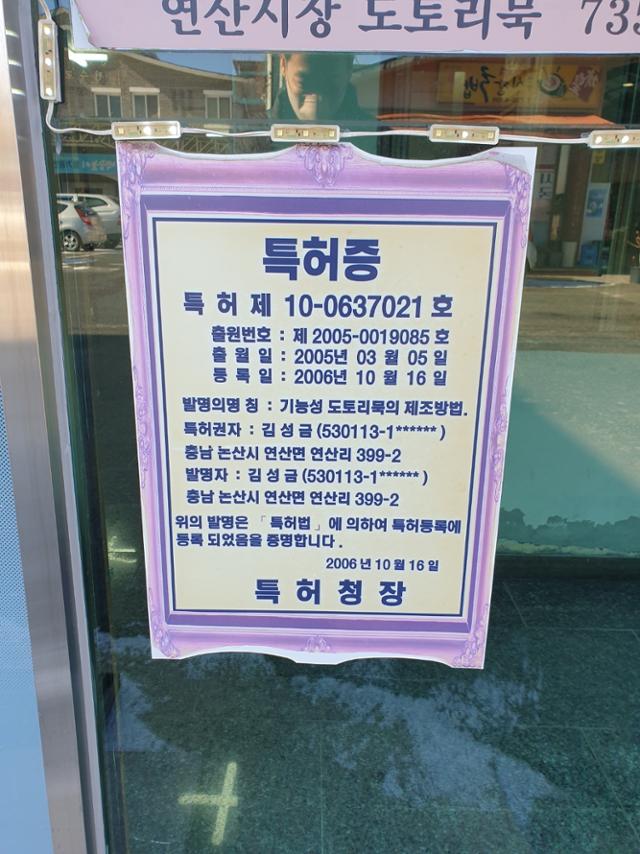

묵제조과정 특허등록증. |

김씨 모친 조정숙씨가 연산시장에서 묵을 만들기 시작한 건 6·25전쟁 무렵이다. 시장 한 편에서 방앗간을 하며 묵을 만들어 팔았다. 갓난아이였던 김씨를 등에 업고 시작한 묵 장사는 김씨를 비롯해 3남 3녀의 생계를 책임지는 원동력이었다.

어릴 때부터 묵과 떼려야 뗄 수 없는 운명 때문이었을까. 김씨는 모친의 묵 제조방식을 잇기 위해 2006년 가족 등 주변 권유로 특허등록을 했다. 김씨는 "묵이 엄청난 수익을 올리는 품목이 아니고 특허등록과 유지비용도 부담이었다"면서 "하지만 지난해 모친이 돌아가시고 특허등록을 해놓기 잘했다는 생각이 든다"고 말했다. 김씨는 10년 전 한 방송사에서 촬영했던 재료 선별부터 앙금내기, 끓이기, 식히기, 보관까지 제조 전 과정을 담은 영상도 소중하게 보관하고 있다. 도토리묵 전통 제조법 명맥이 단절될까 하는 우려에서다.

김씨는 도토리로 만든 떡국용 떡도 만들었다. 옅은 갈색의 도토리 떡은 색감은 흑미로 만든 떡과 비슷하지만 식감은 전혀 다르다. 쫄깃함이 강해 떡국을 끓여도 쉽게 불지 않아 인기가 좋다. "묵을 사러 온 손님들이 도토리 떡의 고운 색에 반해 한 봉지씩 손에 들고 나간다"고 김씨는 귀띔했다.

충남 논산시 연산시장도토리묵집 주인 김성금씨가 도토리 떡을 들어 보이고 있다. |

경력 16년 아들 재홍씨의 묵 요리도 일품

김씨가 정성스레 만든 도토리묵은 아들 재홍씨가 운영하는 묵밥집에서 맛깔스럽게 다시 태어난다. 재홍씨는 묵밥과 묵무침, 묵냉채, 도토리 해물파전 등으로 손님들의 입맛을 유혹한다.

대표 메뉴는 묵밥이다. 육수에 두께 1cm가 채 되지 않은 묵을 길게 썰어 김가루와 깨소금을 뿌려 내놓는다. 멸치와 표고 등으로 맛을 우려낸 육수는 조미료도 첨가되지 않아 심심하면서 깔끔하고 가벼웠다. 직접 담근 동치미와 사골 국물을 반반 섞어 만든 묵냉채도 감칠맛이 끝내준다. 육수를 끓일 때 400도까지 달궈진 쇠막대기를 넣어 잡내를 제거하는 게 비법이다.

충남 논산 연산시장도토리묵집 3대 재홍씨가 만든 묵밥. |

묵으로 만든 요리 맛은 재홍씨의 16년 내공에서 나온 힘이다. 입대 전부터 할머니와 어머니에게 묵을 재료로 한 음식 만드는 법을 배운 재홍씨는 몇년 전 대전에 분점을 냈다. 재홍씨는 "할머니와 아버지가 직접 만든 묵을 대도시 사람들에게도 선보이고 싶은 마음이 컸다"고 말했다. 매일 연산에서 만든 묵으로 만든 음식은 젊은층은 물론 노년층의 발걸음까지 이끌었다. 3대가 함께 먹으러 오는 음식점으로 자리를 잡았지만 코로나19라는 직격탄을 맞았다. 3년째 이어진 코로나19 영향으로 결국 대전 분점을 폐업하고 처음 식당을 운영했던 연산으로 돌아왔다.

충남 논산의 연산시장도토리묵집에서 재홍씨가 도토리 파전을 만들고 있다. |

좌절에도 굴하지 않고 그는 대전에서 갈고닦은 음식 솜씨까지 더해 연산시장도토리묵집을 찾는 사람들의 입맛을 사로잡고 있다. 재홍씨는 “우리 집 묵은 재료 본연의 맛을 유지해 그 맛을 잊지 못한 단골이 대부분”이라며 “할머니와 아버지가 그랬듯이 조금 더 팔기 위해 이것저것 첨가해 맛이 변하는 일이 없도록 노력해 백년가게로 만들겠다”고 말했다. 재홍씨의 말을 듣고 있던 김씨는 “묵은 시기별로 맛이 약간 다르다”며 “도토리와 상수리가 향과 쓴맛, 풍미를 잃지 않은 늦가을부터 초봄 사이가 먹기 딱 좋은 시기”라고 넌지시 한마디를 거들었다.

충남 논산시 연산시장도토리묵집 위치. 그래픽=송정근 기자 |

논산=글 사진 이준호 기자 junhol@hankookilbo.com