[ESC] 지구에서 가장 하얀 사막에 비가 내리면

노동효의 지구 둘레길

브라질 렌소이스 마라녠시스 여행

6개월 주기로 건기와 우기 반복

이정표 없는 백색 사막은 백색 미로

우기 땐 사막 곳곳에 천연풀장 생겨

브라질 렌소이스의 하얀 사막을 걷는 여행자. 사진 노동효 제공 |

지구 밖에서 지구를 바라보곤 한다. 제프 베이조스나 리처드 브랜슨 같은 억만장자는 아니기에, 우주로 나갈 땐 구글어스를 이용한다. 모니터 화면을 보며 조종간을 잡듯 마우스에 손을 얹으면 발사대 위에 올라선 셈이다. 검지로 마우스 휠을 드르륵 끌어당긴다. 순식간에 지구 밖으로 튕겨 올라간다. 우주 한가운데 푸른 구슬 같은 지구는 정말 아름답다.

‘지구’ 혹은 ‘더 어스’는 (둥근) 땅이란 뜻이다. 지구표면의 70%가 물로 이루어져 있는데도 땅이라 부르는 건 바다 밑으로 내려가면 결국 땅이기 때문이리라. 땅은 아주 다양한 물질로 뒤덮여 있다. 나무, 풀, 암석, 자갈, 물 같은 자연물부터 아스팔트, 콘크리트, 유리 같은 인공물까지. 다양한 물질이 뒤엉켜 지구를 덮고 있지만 사막처럼 아주 단순한 물질만으로 이뤄진 장소도 있다.

울창한 숲과 사막. 사진 노동효 제공 |

물에 젖은 정도에 따라 색이 달라지는 모래. 사진 노동효 제공 |

서울 넓이 2.5배

모래사막은 통상 노란빛을 띠지만 함유 성분에 따라 색이 조금씩 다르다. 철분이 많은 사막은 붉고, 석영 모래로 된 사막은 희다. 세상에서 가장 하얀 모래사막은 브라질에 있다. 렌소이스 마라녠시스 국립공원. 수정(水晶)과 성분이 같은 석영 모래로 된 사막에 바람이 불면 모래알에 붙은 불순물이 떨어져 나가고, 점점 더 밝은 순백으로 변한다. 포르투갈어로 렌소이스는 ‘리넨’으로 ‘침대보’를 가리킨다. 흰 모래 언덕이 물결치는 풍경은 ‘누군가 방금 침대를 빠져나간 듯한 하얀 시트’를 연상시키기에.

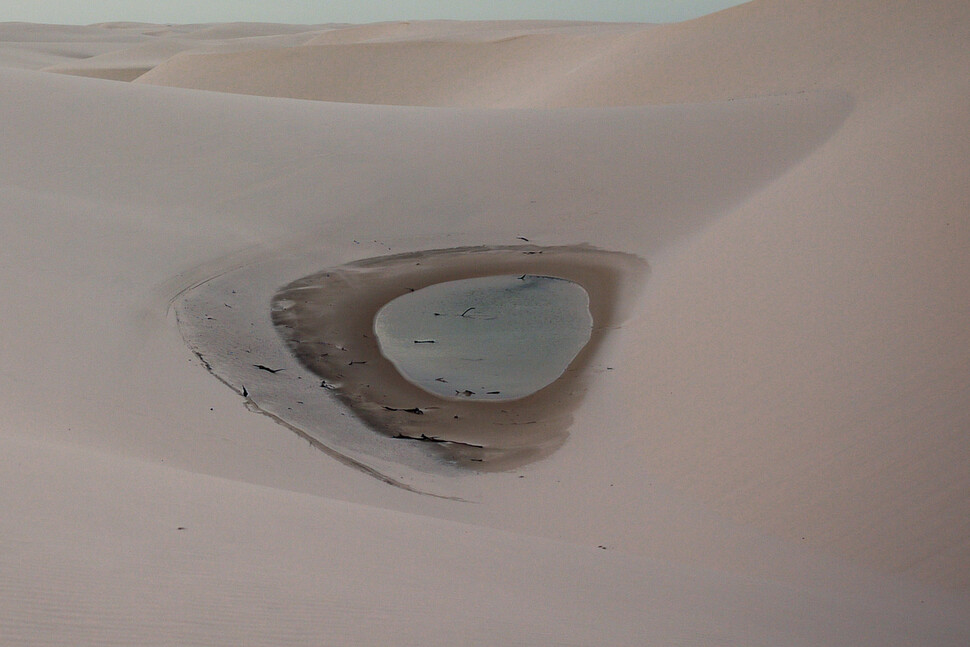

렌소이스는 서울의 2.5배에 달하는 넓이로 겉모습만 보면 사막이지만, 공식적으론 사막에 해당하지 않는 이상한 공간이다. 매년 6개월에 걸쳐 사막 기준(연간 강수량 250㎜ 미만)을 훌쩍 넘는 비가 내리기 때문이다. 비가 오면 사구로 둘러싸인 호수들이 생기고 그 수는 수천개로 불어난다. 하얀 사막 가운데 파란 꽃잎 같은 호수가 점점이 내려앉은 풍경은 〈어벤져스〉 시리즈의 감독을 사로잡았고, 타노스가 ‘소울스톤’을 찾으러 간 보르미르 행성의 배경이 되었다.

영화 촬영지로 알려지면서 관광객이 늘긴 했지만 방문객은 연간 10만명이 되지 않는다. 리우데자네이루나 상파울루에서 여정을 시작한 관광객이 브라질 북쪽 끝에 있는 렌소이스를 찾아가기란 쉽지 않다. 심지어 숙박지로 삼을 바헤이리냐스는 별다른 볼거리가 없는 도시인데다가, 렌소이스까진 바퀴가 모래나 웅덩이에 빠져 차에서 내리고 타기를 반복해야 하니까. 그런데도 나는 불편에 감사했다. 오가는 길이 편했더라면 21세기 최대 블록버스터 영화의 촬영지는 우후죽순 들어선 숙박업소와 상가로 엉망이 되었을 테니까.

호수에서 물놀이하는 여행자들. 사진 노동효 제공 |

너무나 비현실적인…

바헤이리냐스에 숙소를 잡은 후 아침 일찍 사륜구동 투어 차량에 올라탔다. 도심을 벗어난 지 얼마 지나지 않아 강을 건넜다. 내륙에서 대서양으로 흐르는 파라나이바강이라고 했다. 숲을 지나며 물웅덩이에 빠지길 수차례 평평한 공터에 이르러 차가 섰다. “다들 내리세요!” 여행안내인 루안이 소리쳤다. 라고아 보니타(포르투갈어로 ‘아름다운 호수’란 뜻) 정류장이었다. 루안이 숲 사이 모랫길을 가리켰다. 함께 온 여행자들과 급경사의 오르막을 올랐다. 능선에 서자 등 뒤의 울창한 숲과 딴판인 풍경이 펼쳐졌다. 끝없이 펼쳐진 하얀 사막과 그 사이의 푸른 호수들.

뒤따라온 루안이 말했다. “1월에서 6월 사이 비가 내리면 움푹한 곳마다 물이 차올라 호수가 생기고 수심 3m가 넘기도 해. 7월부턴 차츰 호수가 마르기 시작하지. 수영하기 좋은 라고아 보니타로 갈 거야.” 하얀 능선을 따라 800m가량 걸어가자 언덕 아래 푸른 호수가 있고, 먼저 온 나들이객들이 수영복 차림으로 물놀이를 하고 있었다. 호수로 달려 내려가 물속으로 뛰어들었다. 최고 수심이 가슴팍 정도로 적당한 깊이, 평평한 모래 바닥, 그 자체로 천연풀장이었다. 둥둥 뜬 채 둘러보면, 보이는 거라곤 하늘과 모래 언덕뿐, 너무 비현실적인 공간이라 믿기지 않았다. 한바탕 놀고 루안 곁에 앉았다. “이 식물은 우기에만 볼 수 있어. 호수가 마르면 얘들도 사라져.” 루안이 모래 속에 뿌리를 내린 식물을 가리키며 말했다. “다른 생물도 사니?” 질문을 기다렸다는 듯 루안이 눈을 반짝였다. “여긴 없지만 다른 호수에선 개구리도 볼 수 있어. 보통 1㎝, 다 자라도 3㎝인 희귀종이야. 엄지 위에 올라앉을 정도로 작아” “개구리랑 또 뭐가 있니?” “물고기랑 거북이도 있어.” “건기로 접어들면 호수가 사라진다며?” “호수가 마르면 물고기도 죽어. 모래 아래 지하수가 흐르는 층이랑 가까운 곳에 낳은 알들이 반년 뒤 비가 오면 부화하는 거야. 거북이도 잠에서 깨어 모래에서 나오지.” “놀랍구나! 걔들은 어디에서 왔어?” “큰 비가 오면 호수들이 이어져 파라나이바 강이랑 대서양에 닿기도 해. 아마 그때 흘러들어온 녀석들의 후손일 거야.”

렌소이스의 생명체는 아베 코보가 〈모래의 여자〉에서 언급했던 것처럼 ‘강한 적응력을 이용하여 경쟁권 밖으로 벗어난 생물들’일 것이다. 동식물뿐 아니라 그런 사람도 사는지 궁금했다. “사막 가운데 마을이 있어. 연중 물이 솟고, 숲이 폭풍을 막아주지. 바닷가에 살던 어부들이 오아시스를 발견하고 들어가 살기 시작했어. 백 년도 넘었을 거야.” “호수의 물고기를 잡아서 먹고 사니?” “바다로 나가서 고기잡이해. 우기가 되면 바다에도 물고기 떼가 찾아오거든. 건기 동안 먹을거리를 장만하는 거지.” “마을까지 차가 다녀?” “여긴 차량 통행이 금지되어 있어. 바퀴가 모래 속 생물들을 깔아뭉개면 안 되니까. 사막 트레킹투어에 참여하면 걸어갈 수 있어. 나무 사이에 매단 해먹에서 하룻밤 자고 오는 거지!”

울창한 숲속의 라고아 보니타 정류장. 사진 노동효 제공 |

렌소이스 마라녠시스 국립공원과 바헤이리냐스를 오가는 사륜구동 투어 차량. 사진 노동효 제공 |

도시라는 사상누각

사구 위로 올라가 북쪽을 바라보았다. 건너편 언덕에 가려 너머를 볼 수 없었다. 언덕을 내려가 또다시 높이 30m 정도의 사구 꼭대기에 올랐다. 여전히 흰 모래 언덕과 푸른 호수뿐 시선 닿는 끝까지 숲이나 마을은 보이지 않았다. 이정표 없는 백색 사막은 백색 미로 같았다. 지도 같은 게 있으려나? 문득 사막에 얽힌 잠언이 떠올랐다. ‘아무리 훌륭한 지도가 있을지라도 자신이 어디에 있는지 모른다면 소용이 없다.’ 책이나 현자의 조언이 인생의 지도가 될 수도 있겠지만, 자신이 어디에 있는지 모른다면 그 지도가 무슨 소용이랴. 너는 지금 어디에 있는가?

길을 잃기 전에 관광객들이 행복한 비명을 지르는 라고아 보니타로 돌아왔다. 모래 사이 호수가 도시의 물놀이 공원 같았다. 하긴 도시도 모래로 쌓아 올리긴 마찬가지지. 우리는 모래로 만든 콘크리트 빌딩에서 일하고, 모래로 만든 아스팔트 도로를 지나, 모래로 만든 콘크리트 집에서 머물며, 모래로 만든 유리창으로 바깥을 보고, 모래로 만든 현미경으로 세포를 관찰하고, 모래로 만든 망원경으로 우주를 본다. 물과 공기를 제외하면 인류가 가장 많이 사용하는 천연자원은 모래다. 반도체 칩, 스마트폰 액정, 실리콘 등 모래의 변신이 너무나 신묘하기에 잊을 뿐. 컴퓨터를 비롯해 콘크리트, 아스팔트로 만들어진 도시를 상기하면 인류가 이룩한 현대기술 문명 자체가 ‘사상누각’이다.

해가 기울자 나들이객들이 젖은 몸을 닦고, 도시라는 사상누각으로 돌아갈 준비를 했다. 나는 모래와 숲의 경계에서 일몰을 바라보았다. 루안이 남아있던 관광객을 이끌고 나타났고 곧 사륜구동 투어 차량이 출발했다. 비포장도로를 지나며 차가 덜컹거렸다. 무심코 무릎을 쓰다듬었다. 모래가 묻어났다. 다 털어낸 줄 알았는데 가루 같은 알갱이가 살갗에 붙어 있었다. ‘한 알의 모래에서 세상을 보라’고 했던 게 윌리엄 블레이크였던가?

우주에서도 렌소이스 마라녠시스를 찾는 건 어렵지 않다. 대서양과 아마존 사이 하얀 모래 위에 호수가 점점이 박힌 모습은 구멍 숭숭 난 산호처럼 보인다. 더 멀찍이서 보면 해안선에 떨어진 하얀 새나 흰 나비의 왼쪽 날개 같다. 반대편 날개는 어디에 있을까, 나는 어린아이 같은 질문을 떠올리다가 혼잣말을 한다. ‘그건 당신의 등뼈 오른쪽 위에 얹혀 있을지도 몰라.’

글·사진 노동효(<남미 히피 로드> 저자·여행작가)